かぼちゃが固くて切れない…そんな悩み、ありませんか?

この記事では、「かぼちゃを安全かつ簡単に切る方法」の結論を最初にお伝えします。

ヘタを取って底からカットするや菜箸で穴を開ける裏ワザや電子レンジでやわらかくする方法、まな板や包丁の選び方など、すぐに実践できる切り方のコツを徹底解説。

初心者でも安心してチャレンジできる安全対策や、調理や保存がラクになるテクニックもまとめました。

この記事を読めば、もう「かぼちゃ固くて切れない」と悩むことはなくなります。

今日からもっとラクに、かぼちゃ料理を楽しんでくださいね。

かぼちゃ固くて切れない時の切り方・裏ワザ6選

かぼちゃ固くて切れない時の切り方・裏ワザ6選について詳しく解説します。

- ヘタを取って底からカットする方法

- 菜箸を使って簡単に切る方法

- 電子レンジでやわらかくするコツ

- まな板と濡れタオルで安全対策

- ヘタの処理と切る向きのポイント

- かぼちゃ専用包丁を使うメリット

ここでは、かぼちゃを簡単かつ安全に切るためのテクニックをまとめてご紹介します。

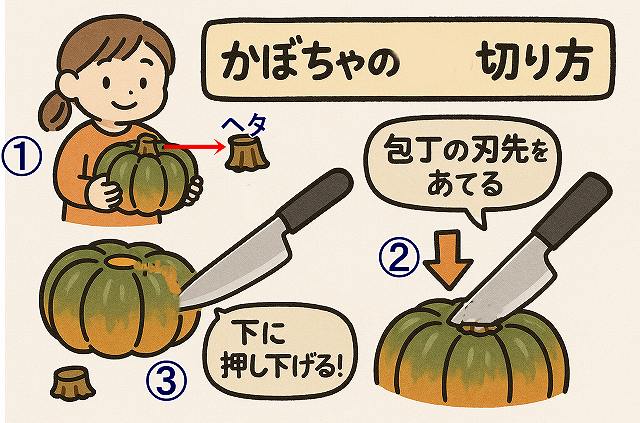

①ヘタを取って底からカットする方法

かぼちゃの皮が硬くてツヤツヤしているものほど「完熟のサイン」と言われますが、その分、包丁を入れるときに苦労しますよね。

固いカボチャを切る6選の中でも一番のオススメの方法です。

・ヘタと底の中心部をくり抜く

ここでまずやってほしいのが「ヘタと底の中心をくり抜く」ことです。

ヘタの部分は意外にも柔らかく、包丁の先端を使えば思ったよりスッとくり抜けます。そして、反対側の底の中心部も同じようにくり抜きます。

この2か所を取り除くことで、まな板の上にかぼちゃが安定して乗りやすくなるんです。

これも面倒な方はヘタの部分だけは取りますが、くり抜かずに包丁の柄の方で叩けばある程度取れますね

安定感が増すと、包丁を入れるときにぐらつかず、とても安心して作業ができます。料理中の「ヒヤッ」とする瞬間を減らすことができるので、このステップは必ず取り入れてほしいですね。

私も最初は「くり抜くだけで意味あるの?」と疑っていましたが、実際に試してみると劇的に安定感が違いました。安全の第一歩はここからですよ!

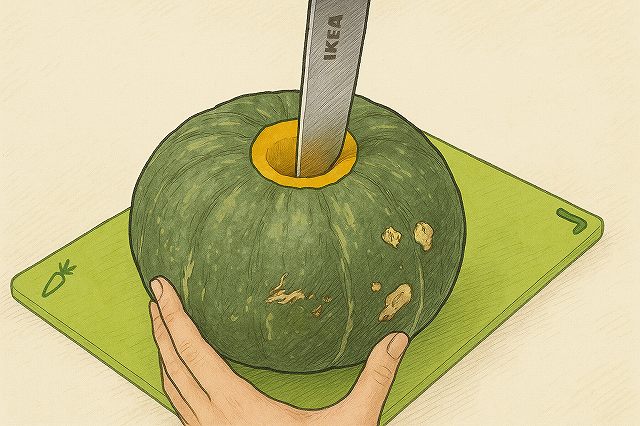

・底側の穴に包丁を垂直に突き立てる

次にやるのが、底のくり抜いた部分に包丁を「垂直」に突き立てることです。ポイントは「垂直」です。これを忘れると上手くいきません。

なぜ底から切るのかというと、表側よりも皮が薄く、スムーズに刃が入りやすいからなんです。

皮が硬い部分にいきなり挑むと、包丁が弾かれてしまったり、変な方向に力がかかったりして危ないんですよね。

裏側の柔らかい部分から攻めることで、安全かつ効率的に切り込みを入れられるので、固いかぼちゃに苦戦していた人には目からウロコの方法だと思います。

「包丁を垂直に立てる」というのは少し勇気がいりますが、実際にやってみると「スッ」と入って気持ちいいですよ!

・包丁を少しずつ下ろしながら切る

包丁を突き立てたら、次は下に向かって切っていきます。いきなりガツンと力を入れるのではなく、まるで紙を切るように少しずつ下ろしていくイメージです。

中心部分は果肉なので、そこまで抵抗はありません。スッと刃が入っていく感覚があるはずです。

問題は外側の硬い皮ですが、ここで使えるのが「てこの原理」。

包丁を少しずつ動かしながら、体重を利用して切り進めていくと、驚くほど簡単に切れます。

無理に力を込めると手元が滑ってしまうので、焦らず「てこ」を意識して切るのがポイントです。力任せにすると本当に危険なので、このステップは慎重にやってくださいね。

私も以前、力任せに切ろうとして包丁が抜けなくなったことがありました…。あれは冷や汗ものでした。

だからこそ「少しずつ・てこを使う」を強くおすすめします!

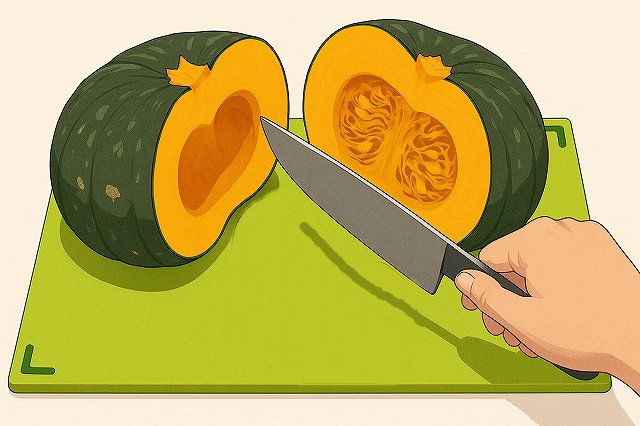

・反対側も同じように切る

片側を切り終えたら、もう反対側を切っていきます。ここまで来ると驚くほどラクになります。なぜなら、最初に入れた切り込みのおかげでガイドラインができているからです。

「半分切り終えたら、あとはスッと切れる」というのは本当にその通り。

力を入れなくても自然と包丁が進んでいきます。固いかぼちゃを切るときの一番の山場は最初の切り込みなので、そこをクリアすれば一気に楽になるんですね。

絶対にやってはいけないのが「かぼちゃに平行に包丁を入れる」ことです。

これは硬い皮に刃が食い込んで抜けなくなる原因になります。最悪、包丁が動かなくなってケガのリスクが増えるので、絶対に避けてください。

最後まできれいに切り分けられたときの達成感は格別です。固いかぼちゃがスッと二つに割れる瞬間、なんだか料理の腕前が上がった気分になれますよ。

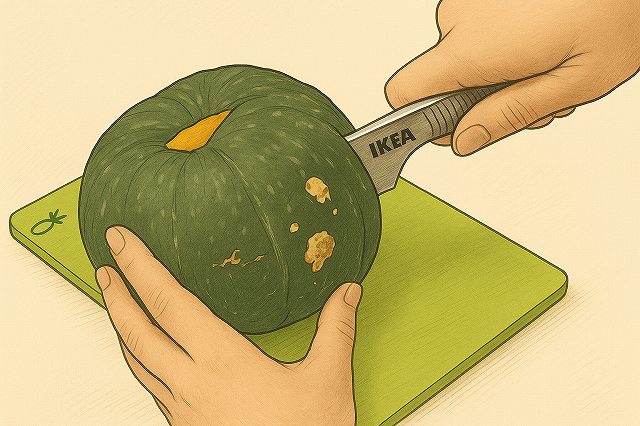

②菜箸を使って簡単に切る方法

かぼちゃがとにかく硬くて困る…という時、一度試してほしいのが「菜箸を使う方法」です。

まず、かぼちゃをしっかり洗い、ヘタの周りに包丁で切り込みを入れ、ヘタを切り落とします。

次に、切り落とした部分から菜箸など細長いもので穴を開けます。この穴がポイント。

穴を開けたことで包丁の刃が入りやすくなり、グッと力を入れやすくなります。

しかも、電子レンジを使わなくていいので、加熱ムラも気にせず時短で準備できるんです。

菜箸で開ける穴は、深くなくても大丈夫。2か所くらい開けて、そこから包丁を差し込むイメージです。

包丁を「テコの原理」で使うように、まな板に対して垂直に刃を入れるのもポイント。

この方法なら、包丁がぐらつきにくく、コントロールしやすいので、手を切るリスクもぐっと減ります。

力の弱い方や包丁作業が苦手な方でも安心してチャレンジできる裏ワザですよ。

準備も後片付けも手間が少ないので、忙しい日でもかぼちゃ調理にトライしやすくなります。

ちなみに、菜箸がない場合は割り箸や他の細長いもので代用してもOKです。

ぜひ一度、試してみてください。

③電子レンジでやわらかくするコツ

次にご紹介するのは、電子レンジを使ってかぼちゃをやわらかくする定番の裏ワザです。

かぼちゃを丸ごと使う時は、ラップで包んで600Wで2〜3分ほど加熱します。

こうすると、外側の皮も内側の実もほどよく柔らかくなり、包丁の通りがぐっとよくなります。

特に、包丁がどうしても刺さらない、指が痛くなる…といった場合は一度レンチンを挟むのがベストです。

カット済みのかぼちゃも、食べやすい大きさにする前にレンジ加熱すると、よりスムーズにカットできます。

加熱しすぎるとベチャッとなりやすいので、様子を見ながら短時間ずつ加熱するのがコツ。

皮の固さや実の厚みによって適した加熱時間が違うので、焦らず試してみてください。

レンジ調理なら、料理の下準備もグンとラクになりますよ。

「ちょっと面倒だな…」と思った時は、電子レンジをうまく活用してみましょう。

④まな板と濡れタオルで安全対策

かぼちゃを切る時に一番危ないのは、「まな板が滑ってしまう」ことです。

そこでおすすめなのが、まな板の下に濡れタオルや滑り止めシートを敷く方法。

タオルは軽く絞っておくと、より密着感がアップします。

こうすることで、まな板がしっかり固定され、かぼちゃを切る時に力を入れてもズレにくくなります。

特に、硬いかぼちゃを切る時は体重をかけることが多く、ちょっとしたズレが大きなケガにつながりやすいので要注意。

安定感が出ると、包丁もまっすぐ入れやすくなり、無理な力を入れる必要も減ります。

また、木製やプラスチック製など、まな板の素材によって滑りやすさは変わるので、普段使っているまな板に合わせて対策してください。

どの家庭でもすぐにできる安全対策なので、かぼちゃに限らず、硬い野菜を切るときはぜひ取り入れてみてください。

毎日の料理のケガ予防にも役立ちます。

⑤ヘタの処理と切る向きのポイント

かぼちゃの一番硬い部分は「ヘタ」です。

ヘタの部分に包丁を入れようとすると、力がうまく伝わらず、滑ってしまったり、包丁の刃が欠けたりする危険もあります。

まずは、ヘタの周りに包丁で切り込みを入れ、ぐるっと一周させてからヘタを取り除くのがおすすめです。

ヘタを取った後は、かぼちゃのヘタに包丁の刃先をあて、力を入れて下方向に押し下げるようにしてカットします。

反対側も同様に、ヘタ付近から包丁を入れて下へ押し込むようにして切り分けましょう。

この手順で、丸ごとのかぼちゃをきれいに2つに割ることができます、最初のカットさえできれば、その後の作業はスムーズになります。

また、ヘタを避けてサイドから切り込みを入れる方法もOK。

包丁をまな板に対して垂直に下ろすことで、力が入りやすくなり、真っ直ぐ切れるようになります。

「どうしてもヘタが取れない!」という場合は、無理せずヘタを避けて切り進めるのが安全です。

かぼちゃの種類や大きさによってコツが異なるので、力任せにせず、少しずつ様子を見ながら切ってみてください。

⑥かぼちゃ専用包丁を使うメリット

市販のかぼちゃ専用包丁やノコギリタイプの包丁を使うのも、硬いかぼちゃにはとても便利です。

通常の三徳包丁やペティナイフだと、刃が短かったり、薄すぎて力が分散してしまいがちです。

かぼちゃ専用の包丁は、刃が厚くてしっかりしているので、安定して力を伝えることができます。

また、ノコギリ状の刃なら、硬い皮にも刃が入りやすく、滑りにくいのが特徴。

無理な力を入れずにカットできるので、手首や指への負担も減り、安全性がアップします。

「普段使いの包丁では不安…」と感じる方や、頻繁にかぼちゃを使う家庭は、一本専用包丁を用意しておくと安心ですよ。

使い終わったらきちんと乾かして、お手入れも忘れずにしてくださいね。

かぼちゃを切る時に絶対守りたい安全対策5つ

かぼちゃを切る時に絶対守りたい安全対策5つについて解説します。

かぼちゃは思っている以上に硬い野菜なので、ちょっとした油断が大きなケガにつながることも。

安全に切るために必ず意識したいポイントをまとめてご紹介します。

①手をケガしないための注意点

かぼちゃを切るときは、まず手をしっかりガードすることが大切です。

包丁が滑ったときに指を切ってしまう事故が多いので、かぼちゃをしっかり押さえながら、指先を内側に丸める「猫の手」にして持つと安心です。

また、キッチン手袋や耐切創グローブを使うのもおすすめ。

素手よりも滑りにくく、万が一包丁がずれても直接ケガするリスクを減らせます。

濡れた手だとさらに滑りやすくなるので、必ず乾いた手で作業しましょう。

包丁を持つ手にも十分注意し、利き手と反対側の手が包丁の進行方向に出ないように気をつけてください。

かぼちゃの表面や手元が濡れていたら、ペーパータオルなどでふき取ってから作業すると安全度がぐっと上がります。

②包丁の入れ方と力の入れ方

硬いかぼちゃを無理に切ろうとすると、包丁が斜めに入ったり、思わぬ方向にすべったりすることがあります。

包丁は、できるだけまな板に対して垂直に立てて、かぼちゃの真上から刃を入れるのがポイント。

いきなり強い力で押し込むのではなく、最初に包丁の刃元を安定させてから、両手で上からじわじわ体重をかけるように切ります。

どうしても刃が通らない場合は、包丁を一度抜いて、違う場所から再チャレンジするのも大事です。

また、包丁の先端を刺すだけの切り方はNG。刃が欠けたり、思わぬケガの原因になります。

かぼちゃの位置や包丁の角度をよく確認しながら、安全第一で作業してください。

③不安定な場所で切らないコツ

キッチン台やまな板がガタついていたり、濡れていると、かぼちゃがグラグラしてとても危険です。

まな板の下に濡れタオルや滑り止めシートを敷いて、しっかり固定しましょう。

また、かぼちゃ自体も安定する面を下にして置くと、包丁を入れる時にブレにくくなります。

かぼちゃのカーブを無理に押さえつけず、なるべく平らな面が下に来るよう調整してください。

手を切りやすいのは、「かぼちゃが転がる」「まな板が滑る」「体勢が悪い」などの時が多いです。

ちょっとした工夫で安全度が格段に上がるので、切る前に周囲の環境をよく確認しましょう。

④ヘタ部分は無理に切らない理由

かぼちゃのヘタは非常に硬く、包丁がどうしても通りにくい部分です。

ヘタの真上から包丁を入れようとすると、思った以上に力が必要で、手が滑ったり、包丁の刃が欠けてしまうこともあります。

安全に切るためには、まずヘタのまわりに包丁でぐるっと切り込みを入れて、ヘタだけを先に外しておくのがベスト。

ヘタが外れたら、その部分から包丁を差し込むと、刃が入りやすくなります。

どうしてもヘタが外れない場合は、無理せずヘタを避けてサイドから切っていきましょう。

包丁や手を守るためにも、ヘタの部分は力ずくで切ろうとしないのが大切です。

⑤包丁の刃先だけ差し込まない危険性

かぼちゃが硬いからといって、包丁の刃先だけを刺すように入れるのはとても危険です。

刃先が食い込んでしまうと、なかなか抜けず、無理やり引っ張った時に思わぬ方向に刃が動くことがあります。

また、刃先に負担がかかりやすいので、包丁が欠けたり、最悪の場合折れてしまうことも。

包丁は必ず、刃元から安定して全体を使って入れるようにしましょう。

「抜けない」と感じたら、無理をせず一度包丁を戻して、別の場所から再度切るのがおすすめです。

とにかく安全第一で、焦らず慎重に作業してください。

かぼちゃの切り方別!おすすめ調理レシピ6選

かぼちゃの切り方別!おすすめ調理レシピ6選をご紹介します。

切り方を少し工夫するだけで、かぼちゃ料理のバリエーションが一気に広がります。

ここでは、調理別にぴったりなカット方法を紹介していきます。

①煮物にぴったりのカット方法

かぼちゃの煮物におすすめなのは、一口大の「くし切り」や「乱切り」です。

皮ごと大きめにカットすることで、煮崩れしにくくホクホクした食感が残ります。

まずはかぼちゃを半分、さらに1/4にカットし、三日月型にカットしていきます。

かぼちゃの面取り(角を少し落とす作業)をすると、煮崩れ防止にもなります。

加熱後に竹串がスッと通れば完成です。

味のしみ込みやすさもこの切り方の特徴です。

シンプルな和風煮物やそぼろ煮などにもぴったりなので、まずはこの基本カットから始めてみてください。

②スープやポタージュ向きの切り方

かぼちゃスープやポタージュには、小さめの「さいの目切り」や「薄切り」がおすすめです。

火の通りが早くなり、滑らかな仕上がりになります。

皮は好みでむいてもOKですが、皮ごと使えば栄養もしっかり摂れます。

小さめのサイコロ状(約1.5cm角)に切ると、ミキサーでなめらかにしやすいです。

レンジ加熱でもすぐ柔らかくなるので、時短レシピにも役立ちます。

調理後は皮ごとピューレ状にしてもおいしく仕上がります。

③サラダや炒め物用のおすすめカット

サラダや炒め物には「薄切り」や「短冊切り」が便利です。

薄切りにすると、歯ごたえがほどよく残り、見た目にも華やか。

5mm程度の厚さに切ると、サッと火が通るので調理時間の短縮にも。

短冊切り(細長いスティック状)にすれば、和え物やナムル、炒め物にもそのまま使えます。

スライサーを使うと手軽に均一に切れるのでおすすめです。

調理例としては、かぼちゃのごまマヨサラダや、バターソテーなどにもぴったりです。

④スイーツ・デザート用の切り方

スイーツ用には「ペースト状」や「小さめの角切り」が最適です。

まず小さめにカットし、蒸したりレンジで柔らかく加熱してから潰します。

ペースト状にしてプリンやケーキ、クッキー、パン生地などに混ぜ込むときれいな色に仕上がります。

角切りなら、蒸しパンやパウンドケーキ、かぼちゃ餡など、食感を残したいレシピにも◎。

デザート作りには皮を取っておくと舌触りが良くなります。

ペーストを作る時は、滑らかになるまでよく潰すのがポイントです。

⑤冷凍保存しやすい切り方

かぼちゃを冷凍保存したい場合は「小分けカット」がおすすめ。

食べやすい大きさに切り、ラップで包んでジッパーバッグなどに入れて冷凍庫へ。

調理時に凍ったままスープや煮物に使えて便利です。

皮ごと切っておけば、自然解凍後も型崩れしにくいです。

カットする際は1回分ずつ分けておくと、解凍後そのまま使いやすくなります。

冷凍用に切るときも、まな板の固定とケガに気をつけてください。

⑥お弁当や作り置きに便利な切り方

お弁当や作り置きには「一口大」や「サイコロ状」に切るのがぴったりです。

かぼちゃのカラフルな見た目は、お弁当にも映えます。

サイコロ状に切ってから素揚げすれば、おかずのアクセントにも。

レンジでチンしてから冷凍しておけば、作り置きにも便利に使えます。

下味をつけてから冷凍するのもおすすめです。

切り方を少し工夫するだけで、お弁当や作り置きがぐっと華やかになりますよ。

かぼちゃを楽に切るための便利グッズ5選

かぼちゃを楽に切るための便利グッズ5選を紹介します。

かぼちゃの硬さに毎回苦戦しているなら、ちょっとした便利グッズを取り入れるだけで驚くほどラクになります。

ここでは、家庭でも手に入れやすいおすすめグッズを厳選してご紹介します。

①かぼちゃ専用包丁・ノコギリ包丁

かぼちゃ用の専用包丁は、刃が厚くてしっかりしているので、硬いかぼちゃにも負けません。

普通の包丁だと刃が入らずに手をケガしそう…という人は、ぜひ1本用意してみてください。

ノコギリタイプの包丁はギザギザの刃で、皮の部分にもスムーズに切り込めるのが特徴です。

しっかりと体重をかけて使えば、少ない力でも安全にカットできます。

ネット通販やホームセンターでも手に入るので、かぼちゃ調理の頻度が高い家庭にはとくにおすすめです。

②電子レンジ加熱アイテム

電子レンジで加熱する時に便利なのが、耐熱ラップやシリコンスチーマーです。

丸ごとのかぼちゃはラップでしっかり包むことで、熱が全体に均一に伝わり、ムラなく柔らかくなります。

シリコンスチーマーなら、蒸し料理感覚でふっくら仕上がるのでおすすめ。

レンジ対応の蒸し器や蓋付きボウルなど、専用の加熱アイテムを使うことで下ごしらえが時短できます。

使った後はそのまま洗えて衛生的なのも嬉しいポイントです。

③すべり止め付きまな板

まな板が滑ってしまうと、どんなに包丁が良くても危険です。

最近は、裏面にゴム製の滑り止めがついているまな板も増えています。

これならまな板がズレることなく、力を入れても安心して作業できます。

既存のまな板の下に敷く滑り止めシートやシリコンマットも手軽でおすすめ。

「安全対策」×「便利さ」を両立できるグッズなので、ぜひ一度使ってみてください。

④キッチン手袋・安全グローブ

かぼちゃ調理の際は、手を守るグローブもおすすめです。

耐切創グローブやキッチン手袋は、包丁が滑っても手をしっかり守ってくれます。

特に指先までフィットする薄手タイプなら、細かい作業もラクにできます。

滑り止めつきのグローブは力を入れてもしっかりグリップできるので、より安全性が高まります。

家庭に1双用意しておくと、硬い野菜を切るときにも活躍します。

⑤野菜カッター・プレス器具

どうしても包丁が苦手な方や、もっと簡単に切りたい方には、野菜カッターやプレス器具もおすすめです。

専用の野菜カッターは、テコの原理を利用して硬いかぼちゃも少ない力でカットできる構造になっています。

押し切るタイプやハンドルを回すタイプなど、さまざまな種類があります。

一度にたくさんカットできるので、まとめて調理する時や作り置きにも便利です。

機械の取扱説明書をよく読んで、安全に使うようにしてくださいね。

かぼちゃの下処理や保存・長持ちさせるコツ4選

かぼちゃの下処理や保存・長持ちさせるコツ4選についてまとめます。

せっかく切ったかぼちゃ、できるだけおいしく無駄なく使い切りたいですよね。

ここでは、かぼちゃの下ごしらえから保存まで、失敗しないコツを詳しくご紹介します。

①切ったかぼちゃの冷蔵・冷凍保存法

切ったかぼちゃは、冷蔵でも冷凍でも保存できます。

冷蔵の場合は、ラップや密閉容器に入れて、できればワタと種を取っておきましょう。

なるべく早めに使い切るのが鉄則ですが、3日ほどは冷蔵庫で保存できます。

冷凍したい場合は、一口大にカットしてラップで小分けにし、ジッパーバッグで密封します。

使うときは冷凍のまま調理できるので、とても便利。

冷凍の場合は1ヶ月程度を目安に使い切ると、おいしさを保てます。

冷蔵・冷凍ともに水分が多いと傷みやすいので、なるべく水分をふき取ってから保存してください。

②かぼちゃの皮むきテクニック

かぼちゃの皮をむくのは大変ですが、ちょっとしたコツで簡単にできます。

まず、カットした後に電子レンジで少し加熱すると、皮がやわらかくなり剥きやすくなります。

ピーラーを使う場合は、最初に角を落とし、安定した面を下にして滑らないように作業します。

包丁を使う時は、少しずつそぎ落とすようにすると失敗しにくいです。

皮には栄養がたっぷりなので、料理に合わせてむき方を調整しましょう。

「全部むくのが面倒…」な時は、部分的に残しても大丈夫です。

③下処理で日持ちさせるコツ

かぼちゃは下処理をきちんとすることで、より長持ちします。

切ったらまず種とワタをしっかり取り除きましょう。

ワタや種は水分が多く、放置すると傷みの原因に。

カットした断面は、ラップできっちり包むか、キッチンペーパーで水気を吸い取ってから保存すると◎。

塩を軽くふると、雑菌の繁殖を抑えてくれます。

下処理のひと手間で保存期間が伸びて、無駄なくおいしく使い切ることができますよ。

④保存中のカビ・傷みを防ぐポイント

かぼちゃは保存方法によってはカビや傷みが出やすいので注意が必要です。

特に切り口やワタの部分は湿気を吸いやすいので、よく乾燥させてから保存しましょう。

保存中はこまめにチェックし、表面がぬるっとしたり、変色や異臭がしたら早めに処分を。

冷凍保存でも、一度解凍したものは再冷凍しないのが鉄則です。

「ちょっとでも怪しいかな?」と思ったら、無理せず安全第一で使い切るようにしてください。

保存容器や冷蔵庫の清潔さも意識して、安心してかぼちゃを楽しみましょう。

まとめ|かぼちゃ固くて切れない時は裏ワザと安全対策で解決

かぼちゃ固くて切れない…と悩む方も、ちょっとしたコツと道具で驚くほどスムーズに切れるようになります。

菜箸で穴を開けたり、電子レンジで柔らかくする裏ワザ、まな板や包丁の安全対策を取り入れることで、手をケガするリスクもぐっと減ります。

ヘタの処理や専用包丁の活用など、いろんな方法を組み合わせて、自分に合った切り方を見つけてください。

切り方を工夫すれば、かぼちゃ料理の幅もどんどん広がります。

正しい保存や下処理のポイントも意識して、おいしいかぼちゃを楽しみましょう。