コガネムシの幼虫を農薬なしで安全に駆除したいなら、「米ぬか」が効果的です。

米ぬかは、匂いや物理的なバリア効果で幼虫の活動を妨げるだけでなく、土壌改良にも役立つ優れた天然資材。

家庭菜園や有機農業でも使いやすく、コスパも抜群です。

この記事では、コガネムシ幼虫に対する米ぬかの防除効果や、具体的な使い方、注意点、さらに他の天然素材との併用方法まで、わかりやすく解説します。

自然に優しく、安全に育てたい方にぴったりの情報が詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

コガネムシ幼虫に米ぬかが効く理由5つ

コガネムシ幼虫に米ぬかが効く理由5つをご紹介します。

それでは、一つひとつ解説していきますね。

①栄養豊富で微生物が活性化

米ぬかには、ビタミン類やアミノ酸、ミネラル、糖質といった、土壌中の微生物が大好物とする成分がたっぷり含まれています。

これらの栄養素が微生物のエサになることで、土の中で微生物が活発に働き始め、土壌全体が元気になります。

微生物が活性化すると、有害な病原菌や害虫にとって居心地の悪い環境が作られるんです。

その結果、コガネムシの幼虫も活動しにくくなり、自然と被害を抑えることができるようになります。

農薬ではなく、土そのものを健全にすることで害虫対策につなげられるのが、米ぬかの大きな魅力なんですね。

②独特な匂いで忌避効果を発揮

米ぬかの独特な香ばしい匂いが、コガネムシの幼虫にとっては苦手なようです。

実際に米ぬかをまいたあとの土壌では、幼虫の数が明らかに減ったという声もあるほど。

匂いによって植物の根に近づくのを避けるようになり、植物のダメージを防げます。

化学的な成分に頼らず、自然の「匂い」で防除できるというのは、家庭菜園や有機栽培にとって心強いポイントです。

特に風通しの悪い場所や湿気のこもりやすい畝の根元などにまいておくと、忌避効果がより発揮されやすいですよ。

③物理的障壁で侵入を防ぐ

米ぬかは時間が経つと土の表面で乾燥し、軽く固まった層を作ることがあります。

この「乾いた米ぬかの層」が、実はコガネムシ幼虫にとってはなかなか突破しにくいバリアになるんです。

土の表面から深く潜ることを好む幼虫たちは、この層を嫌がって表層部での活動を避けたり、植物の根に到達しづらくなります。

また、植物の根元にまいておくことで、根に近づくまでの動きを抑制できます。

単なる土壌の資材としてではなく、物理的にも防除に一役買ってくれるのが、米ぬかの優れた点です。

④土壌改良で植物が元気に育つ

米ぬかを土に混ぜ込むと、有機物が分解されて豊かな土壌環境がつくられます。

これにより、植物の根張りが良くなり、病害虫に強い健康な株へと成長します。

健康な植物は、害虫にも負けにくくなります。

まさに「土を育てることで虫を寄せつけない」という、根本的なアプローチです。

特に有機農法や自然栽培では、この考え方がとても重視されています。

⑤無料で手に入りコスパ最強

米ぬかは、スーパーやコイン精米機の横に置いてあることも多く、無料でもらえることも珍しくありません。

市販の農薬や防虫剤に比べても、圧倒的にコストパフォーマンスが高いのが特徴です。

家庭菜園など、小規模な農地で使う分には、ほぼゼロ円で防除が実現できます。

しかも環境にも優しく、長く続けやすいという点で、経済的にも心理的にも嬉しい資材なんですね。

費用をかけずにできる防除法を探している方には、まさにうってつけの選択肢です。

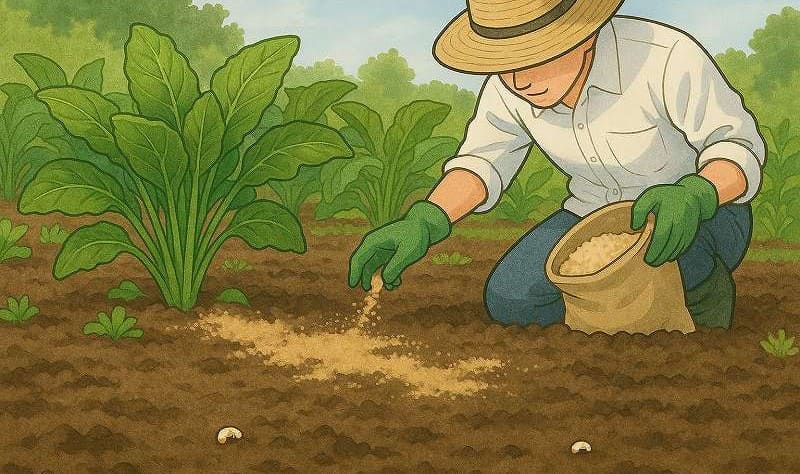

米ぬかを使った具体的な散布方法4ステップ

米ぬかを使った具体的な散布方法4ステップを紹介します。

それぞれのタイミングでの使い方を、詳しく見ていきましょう。

①播種前に土に混ぜ込む

米ぬかの最も基本的な使い方の一つが、「種をまく前」に土にすき込んでおく方法です。

具体的には、土壌10㎡あたり1~2kgの米ぬかを、表層15cmほどの土に均一に混ぜておきます。

この作業は、播種の1~2週間前に行うのが理想で、時間をかけて土壌中で分解が始まり、微生物が増える効果が見込めます。

土壌の状態が整うことで、植物の初期成育がスムーズに進み、コガネムシ幼虫の侵入もしにくくなるんですね。

このステップがしっかりしていると、後の防除がとてもラクになりますよ。

②苗の周囲に軽くまく

苗を植え付けたあとは、根元の周囲に米ぬかをまいてあげるのがポイントです。

目安としては、1株あたりおよそ100g前後を軽く散布します。

このとき、苗の茎や葉に直接触れないよう、株元に丸く取り囲むようにまくと良いです。

米ぬかの匂いと乾燥によるバリア効果で、コガネムシ幼虫の侵入を防ぐ効果が期待できます。

また、雨が降った直後など、土がやや湿っているときにまくと効果的です。

③栽培中も定期的に追加

苗の成長中や収穫までの間にも、定期的に米ぬかを追加していくことが大切です。

1平米あたり50~100g程度を目安に、月1回くらいのペースで散布すると、土壌の状態をキープできます。

とくに、夏の終わりから秋にかけては、コガネムシの産卵や幼虫の活動が活発になる時期なので、注意が必要です。

この時期に米ぬかを切らさずに撒き続けることで、土壌表面にバリアを張り、被害を防ぎやすくなります。

散布後は軽く表土に混ぜ込んでおくと、分解が進みやすくなりますよ。

④春と秋に重点的に使う

米ぬかの防除効果をもっとも発揮できるのが、実は「春と秋」なんです。

というのも、コガネムシが多く見られるのは春から初夏、そして再び秋口に活発になるからです。

この時期に集中的に撒くことで、幼虫の活動期にしっかりと対策ができます。

さらに、雨が降る前に撒いておくと、米ぬかが適度に湿って分解が進み、微生物の活動も活発になります。

逆に、乾燥した日が続くときは効果が出にくいため、天気予報をチェックしながら散布のタイミングを調整するのがおすすめです。

米ぬかを使うときの注意点4つ

米ぬかを使うときの注意点4つを押さえておきましょう。

せっかくの効果を最大限に引き出すためにも、これらのポイントをしっかりチェックしておきましょう。

①使いすぎは逆効果になる

米ぬかは天然素材とはいえ、過剰に使ってしまうと土壌のバランスが崩れてしまう可能性があります。

特に、空気の流れが悪い場所では、米ぬかが分解される過程でガスが発生しやすく、根を痛めてしまうこともあります。

また、有機物が多すぎると、逆に一部の害虫や菌にとって好環境になってしまう恐れもあるんです。

基本は「少量をこまめに」がベスト。

推奨量を超えないよう注意しながら、植物の様子を観察して調整していきましょう。

②保存方法に気をつけよう

米ぬかは湿気に弱く、保存状態が悪いとすぐにカビたり、虫がわいたりします。

保存する際は、密閉容器に入れて冷暗所に置くのが基本です。

さらに、乾燥剤を入れたり、定期的に冷凍庫で冷凍保存することで、品質を長く保てます。

空気に触れる時間が長いほど劣化しやすくなるので、使う分だけ小分けしておくと便利です。

「ただの副産物」ではなく、大切な資材として丁寧に保管することが、安定した効果につながりますよ。

③効果が限定されることもある

米ぬかは多くの害虫に効果がありますが、万能ではありません。

特に、すでに大量発生しているようなケースでは、米ぬかだけでは完全な防除は難しいことがあります。

その場合は、他の天然素材や生物農薬、あるいは物理的な防除方法(捕殺など)を併用するのが現実的です。

また、土壌の状態や気候条件によっても効果が左右されるため、すぐに「効かない」と判断せず、複数の方法を組み合わせる視点が大切です。

あくまで“補助的な資材”として、上手に使っていきましょう。

④まずは小規模で試すのが吉

米ぬかを初めて使う方や、土壌の反応がわからない場合は、まずはごく少量を使ってみるのが安心です。

いきなり畑全体にまくのではなく、プランターや小さな花壇などで試してみると、様子がつかみやすいです。

植物や土壌にどんな影響が出るかを観察しながら、徐々に使う範囲を広げていく方法がおすすめです。

このアプローチなら、失敗のリスクも最小限に抑えられますし、効果の実感もしやすくなります。

「米ぬか=安全」だからといって油断せず、少しずつ慣れていきましょう。

米ぬかと併用できる天然素材3選

米ぬかと併用できる天然素材3選をご紹介します。

それぞれの特徴や使い方をしっかり理解して、米ぬかとの相乗効果を狙いましょう!

①コーヒーかすで神経を麻痺させる

飲み終わったあとの「コーヒーかす」も、実は立派な害虫対策資材になります。

その秘密は、含まれる「カフェイン」や「タンニン」といった成分です。

カフェインは昆虫の神経にダメージを与える働きがあり、タンニンは成長を阻害する効果があると言われています。

つまり、土にまいたコーヒーかすが、コガネムシの幼虫の動きを抑制し、植物の根を食べるのを防いでくれるんです。

使用方法としては、よく乾燥させたうえで、畑なら1平米あたり100~200g程度を撒くのが目安です。

鉢植えの場合は、根元を避けて土の表面にうっすら敷くだけでもOKです。

また、堆肥に混ぜると微生物のエサにもなり、土壌改良の面でも一石二鳥ですよ。

②木酢液の匂いで虫を遠ざける

木を炭にする過程で得られる「木酢液」は、独特な強い匂いを持っていて、虫が嫌がることで知られています。

主成分の「酢酸」によってコガネムシの幼虫を寄せつけず、また「フェノール類」の殺菌効果で病害虫も抑えられます。

特に家庭菜園では、木酢液を水で100~200倍に薄めて、じょうろやスプレーで散布するだけの簡単さが魅力です。

春と秋の虫の活動期に合わせて、2週間に1回程度、定期的に散布すると効果的です。

ただし、濃すぎると植物を傷めてしまう可能性があるので、必ず希釈倍率は守りましょう。

100円ショップでも手に入るので、手軽に試せるのもポイントです。

③石灰で土壌pHを調整する

意外かもしれませんが、「石灰」も害虫対策に有効です。

石灰はアルカリ性なので、酸性を好むコガネムシの幼虫にとっては、居心地の悪い環境をつくることができます。

また、殺菌効果もあるため、病原菌の発生を抑える役割も果たします。

畑で使う場合は、耕す前に10平米あたり1~2kgを全体にまいてよく混ぜておくと効果的です。

鉢植えでは、土壌の5%程度を目安に加えましょう。

注意点として、石灰をまいた直後はpHが急激に上がるため、作物によっては根を痛めてしまう可能性も。

そのため、使用前には必ず「土壌酸度計」でpH値を確認しておくのが安心です。

米ぬかと併用することで、害虫の住みにくい土を整え、植物が育ちやすい環境をつくれますよ。

コガネムシ幼虫以外にも効く!米ぬかの防除効果

コガネムシ幼虫以外にも効く!米ぬかの防除効果をチェックしてみましょう。

実は、米ぬかはコガネムシの幼虫だけでなく、他の厄介な害虫にも効果があるんですよ。

①アブラムシの繁殖を防ぐ

アブラムシは小さな虫ですが、植物の栄養を吸い取るため、油断すると一気に広がってしまいます。

そんなアブラムシにも、米ぬかが効果的だとされています。

米ぬかを植物の根元にまくことで、アブラムシの好む植物の匂いを和らげる働きがあるんです。

さらに、乾燥した米ぬかの粉がアブラムシの体に付着し、動きを制限することも期待できます。

アブラムシは拡散力が強いため、早めの対応がカギ。米ぬかで土の環境を整えると、繁殖を抑える効果が出やすくなります。

②ハダニの発生を抑える

ハダニは乾燥した環境を好むため、水やりや湿度管理である程度コントロールできますが、それだけでは防ぎきれないこともあります。

そんなときにも米ぬかは強い味方になります。

米ぬかを植物の根元に厚めに敷くことで、土壌の水分保持力が上がり、ハダニにとって嫌な湿度が保たれるんです。

さらに、米ぬかの分解過程で発生する有機酸や発酵物質が、ハダニの活動を抑制するという研究もあります。

乾燥しがちな地域や夏場の防除対策に、ぜひ活用してみてください。

③ネコブセンチュウにも有効

ネコブセンチュウは、根にコブを作って植物の栄養吸収を阻害する、目に見えにくい厄介な害虫です。

このネコブセンチュウに対しても、米ぬかが活躍します。

特に効果が高いのが、微生物資材「カルスnc-r」や「もみ殻」と併用した場合です。

米ぬかはこれらの有効菌のエサになるため、善玉菌が土の中で増え、ネコブセンチュウの発生を自然に抑えることができます。

目に見えない微生物の力を利用するこの方法は、土壌全体の健康を高める意味でもとても有効です。

家庭菜園でも簡単に実践できるので、根が弱ったり育ちが悪いと感じたときは、ぜひ試してみてください。

米ぬかだけじゃない!防除を成功させるコツ

米ぬかだけじゃない!防除を成功させるコツについて解説します。

自然素材の力を活かすためには、ちょっとした工夫と知識が必要です。

①耐性虫には複合的な対策を

残念ながら、どんなに優れた自然素材でも、すべての害虫に効くとは限りません。

特にコガネムシの幼虫のように生命力の強い害虫には、米ぬかだけでは十分に駆除できないケースもあります。

たとえば、コガネムシは6時間水に浸かっても死なないほどの生命力を持つと言われています。

そのため、米ぬかに加えて「天敵を呼ぶ植物」や「防虫ネット」、さらには「光や音を使ったトラップ」など、複数の手法を組み合わせることが重要です。

「これだけやれば完璧」という方法はありません。いくつかの方法を試しながら、効果を実感できるやり方を見つけていきましょう。

②化学農薬との違いを理解しよう

米ぬかのような自然素材と、化学農薬の最大の違いは「即効性」と「安全性」です。

たとえば、化学農薬「ダイアジノン5」は、ネキリムシやコガネムシ、タネバエなどに対して広く効果があり、家庭菜園でも使いやすいとされています。

しかし、その反面で「薬剤の残留」や「土壌や地下水への影響」といったリスクもあるため、使用量や頻度には注意が必要です。

一方で米ぬかは、即効性こそありませんが、環境や人体への影響が少なく、小さなお子さんやペットがいる家庭でも安心して使えるのが魅力です。

目的や栽培環境に応じて、それぞれの特性を理解し、必要に応じて使い分けるのがベストです。

③土壌検査と情報収集が重要

米ぬかを使った防除の効果は、土壌の状態や地域の気候によって大きく変わってきます。

湿度が高い地域では米ぬかが劣化しやすく、乾燥地では効果が持続しやすい傾向があります。

そのため、事前に「土壌酸度計」でpHを測ったり、肥料分の過不足をチェックするなど、土壌検査を行うことが大切です。

また、初心者の方はまず小さな面積で試してみたり、地域のJAや家庭菜園仲間からアドバイスをもらうのもおすすめです。

正しい情報を集めて、自分の畑に合った対策を見つけていくことが、長く続けられる農の秘訣です。

まとめ|コガネムシ幼虫 米ぬかは安全で効果的な防除法

| コガネムシ幼虫に米ぬかが効く理由5つ |

|---|

| ①栄養豊富で微生物が活性化 |

| ②独特な匂いで忌避効果を発揮 |

| ③物理的障壁で侵入を防ぐ |

| ④土壌改良で植物が元気に育つ |

| ⑤無料で手に入りコスパ最強 |

コガネムシの幼虫対策として、米ぬかは自然で安全、しかもコストをかけずに続けられる優秀な防除法です。

豊富な栄養素で微生物が活性化し、匂いや乾燥によるバリア効果で幼虫を寄せつけにくくします。

ただし、使いすぎや保存方法には注意が必要です。

さらに、コーヒーかすや木酢液、石灰との併用や、化学農薬との違いを理解することで、より効果的な対策が実現できます。

土壌環境を整えつつ、持続的な防除を行いたい方にとって、米ぬかは非常に心強い味方になりますよ。