オクラの収穫の仕方は「花が咲いてから数日後、7~8cmほどの大きさになったタイミングで、ハサミを使って根元から切る」のが基本です。

オクラは成長スピードが非常に早く、たった1日収穫を逃すだけで硬くなってしまうこともあります。

旬の6月から8月にかけては、開花から1週間ほどで収穫できる時期もあれば、真夏の8月には3日ほどで収穫適期を迎えることもあるのです。

収穫の際は軍手をしてトゲから手を守り、晴れた日の午前中にサヤの根元をハサミで切り取りましょう。

収穫後は和え物や炒め物、お味噌汁など幅広い料理に活用できるのも魅力です。

この記事では、オクラを美味しく育てて確実に収穫するための時期や方法、注意点をわかりやすく解説していきます。

オクラの収穫の仕方と適期の見極め方

オクラの収穫の仕方と適期の見極め方について解説します。

それでは、順番に見ていきましょう。

①収穫サイズの目安

オクラの収穫タイミングを判断する最大のポイントはサイズです。

五角形のオクラは7~8cmほど、丸オクラであれば7~15cm程度がちょうど良い収穫サイズとされています。

この大きさを過ぎると食感が硬くなりやすく、特に繊維質が増えて噛んだときに口の中に筋が残ることがあります。

そのため、見た目が小さすぎるうちに取るのはもったいないですが、大きく育ちすぎても美味しさが損なわれてしまうため、適切なサイズを見極めることが重要です。

サイズを定規で測る必要はありませんが、目安を頭に入れて「そろそろ収穫かな」と思ったら早めに採るのが失敗を防ぐコツです。

②開花から収穫までの日数

オクラは成長スピードが非常に速い野菜です。

花が咲いてからわずか1日で落花し、その後数日で実が育ち収穫可能になります。

6月頃の気温では開花からおよそ1週間ほどで収穫適期を迎えますが、真夏の8月になると成長速度が加速し、3日ほどで収穫サイズに達することもあります。

そのため、特に夏場は毎日株を確認する習慣が欠かせません。

見落としがあると一気に大きくなり、食味が落ちてしまうので注意が必要です。

③収穫に適した時間帯

オクラの収穫は「晴れた日の午前中」に行うのがベストです。

午前中に収穫することでオクラの鮮度が高く保たれやすく、料理に使った際も色や風味が良好です。

気温が上がりすぎる午後や雨上がりなどに収穫すると、サヤの表面に水滴が残りやすく、保存性が落ちる場合があります。

また、朝のうちに収穫して冷蔵庫に入れておけば、夕食の調理に使うときにちょうど良い状態をキープできます。

収穫タイミングは日中の気温や天候を意識しながら選ぶとよいでしょう。

④収穫を逃したときのリスク

オクラは1日でも収穫を逃すと急に大きくなり、硬くなるのが特徴です。

食べられないわけではありませんが、筋っぽさが目立ち、噛んだときに口の中に繊維が残ってしまいます。

また、大きくなったオクラは調理しても味が落ちるため、家庭料理として楽しむには不向きになります。

「少し早いかな」と思うくらいで収穫しておいた方が、美味しい食感を楽しむことができます。

育ちすぎてしまったオクラは、観賞用や種取り用として活用する方法もありますが、食用としてはおすすめできません。

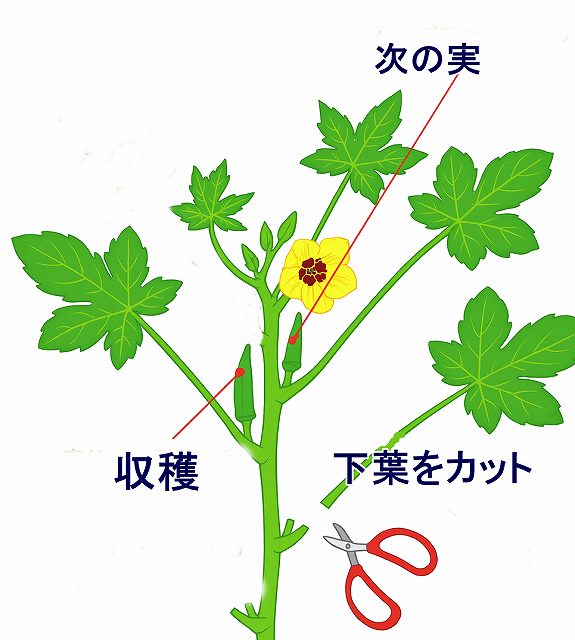

下葉がき

オクラの実を収穫したらオクラの実の直ぐ下でなく1つ下の葉も切り取りましょう。

そうすることによって上の葉や実の成長になり株元も日あたりや風通しが良くなって病気は害虫予防にもなりますから。

オクラの収穫に必要な道具と準備

オクラの収穫に必要な道具と準備について解説します。

それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

①軍手で手を保護する

オクラのサヤは一見なめらかに見えますが、実際には細かいトゲのような毛が表面に生えています。

素手で触るとチクチクとした痛みを感じたり、肌が弱い人はかぶれやすいこともあるため、収穫時には必ず軍手を着用しましょう。

軍手は厚手のものより、ある程度フィット感があり作業しやすいものを選ぶと便利です。

また、夏場は汗で軍手が蒸れることもあるので、通気性の良いものやガーデニング専用の手袋もおすすめです。

軍手を着けるだけで、トゲによる不快感を防ぎながらスムーズに作業が進められます。

②ハサミを使った切り方

オクラの実は硬い果梗(かこう=茎と実をつなぐ部分)でつながっており、手で無理に引っ張ると株を傷めてしまうことがあります。

そのため、収穫の際は必ず園芸用のハサミを使って切り取るのが基本です。

清潔なハサミを使うことで切り口がきれいになり、病気の発生リスクも減らすことができます。

刃が小さめで扱いやすいハサミを選ぶと、オクラの株の間にもスッと入れやすく効率的です。

錆びついたハサミは切れ味が悪くなり、果梗を潰してしまう原因になるので、定期的なお手入れも大切です。

③収穫箇所はオクラの実の根元

オクラを収穫するときは、根元部分をハサミでカットします。

逆に、オクラの実を無理に引っ張ったり、途中で切ってしまうと株の成長を妨げたり、病気が発生する可能性があります。

一つひとつ丁寧に、根元を狙って収穫することが、継続的に収穫を楽しむためのコツです。

株全体を守るという意味でも、正しい切り取り方はとても重要です。

④注意すべきトゲの扱い

オクラの表面にある細かいトゲは、収穫時に手を痛めるだけでなく、食べる際にも気になることがあります。

収穫時は軍手を着用すれば問題ありませんが、調理の前には塩で表面をこすってトゲを取り除くのが一般的です。

この作業を行うことで、口当たりが良くなり、より美味しく食べることができます。

特に収穫直後の新鮮なオクラはトゲがしっかりしているため、収穫時から「トゲがある」ということを意識して扱うと安心です。

適切に処理すれば、安心して調理や保存に使える状態になります。

オクラを美味しく保つ収穫のコツ

オクラを美味しく保つ収穫のコツについて解説します。

それぞれのコツを詳しく見ていきましょう。

①毎日畑をチェックする

オクラは成長がとても速い野菜なので、収穫期に入ったら毎日畑をチェックすることが欠かせません。

6月頃は1週間ほどで収穫適期を迎えますが、真夏の8月になるとたった3日ほどで収穫サイズに育ってしまいます。

1日でも見逃すと大きくなりすぎて硬くなるため、毎日確認する習慣をつけることが、美味しい状態を逃さない最大のコツです。

特に株ごとに成長のスピードが異なるので、一つひとつの実をを観察することが重要です。

「昨日は小さかったのに、今日はもう収穫サイズ」ということもよくあるので、朝の見回りを習慣にしましょう。

②採り頃を過ぎない工夫

オクラは「少し早いかな」と思ったときに収穫してしまうのがおすすめです。

なぜなら、1日で一気に成長して硬くなってしまうことがあるからです。

採り頃を過ぎると繊維質が強くなり、食べたときに筋っぽさが残ってしまい美味しさが半減します。

採り遅れを防ぐためには、サイズの目安(五角オクラなら7〜8cm、丸オクラなら7〜15cm)をしっかり頭に入れておきましょう。

早めに収穫すれば柔らかく美味しいオクラが味わえるので、「迷ったら収穫」が鉄則です。

③天候と収穫タイミングの関係

オクラの収穫には天候も大きく影響します。

もっとも適したタイミングは「晴れた日の午前中」です。

午前中に収穫することでオクラの鮮度を保ちやすく、料理に使ったときも鮮やかな色と風味が残ります。

逆に雨の日や雨上がりの直後は、実の表面に水分がついて保存性が落ちやすいため避けるのがベターです。

特に湿度の高い日にはカビや傷みの原因になることもあるので、天候を見ながら収穫のタイミングを調整しましょう。

④収穫後すぐに調理する利点

オクラは収穫後の鮮度が味に直結する野菜です。

収穫したらできるだけその日のうちに調理することで、シャキッとした食感や鮮やかな緑色を楽しむことができます。

例えば、朝に収穫したオクラを夜の食卓に出すだけでも、味わいの違いを実感できるはずです。

保存する場合は冷蔵庫で2〜3日程度が目安ですが、それ以上置くと鮮度や風味が落ちてしまいます。

新鮮なうちにすぐ食べることが、オクラの美味しさを最大限に活かすポイントです。

オクラ収穫を成功させるための栽培知識

オクラ収穫を成功させるための栽培知識について解説します。

ここからは、栽培全体のポイントを押さえていきましょう。

①栽培時期と旬の確認

オクラの旬は6月から8月で、春に種をまいて育てるのが基本です。

具体的には4月から5月に種をまき、5月から6月にかけて苗を植え付けます。

その後、夏にかけて次々と実をつけ、6月から収穫が始まります。

家庭菜園で育てる場合も、春植え・春まきのサイクルを意識することで、安定した収穫につながります。

旬を意識したスケジュールを守ることで、夏の食卓に新鮮なオクラを楽しむことができます。

②オクラの成長スピードの特徴

オクラは成長スピードが非常に速い野菜です。

花が咲いてからわずか1日で落ち、その後3日から1週間程度で収穫できるサイズになります。

特に気温が高い真夏は成長が加速し、数日で収穫適期を迎えるため、毎日の確認が欠かせません。

「昨日は小さかったのに、今日はもう収穫サイズ」ということが多いのもオクラならではの特徴です。

成長サイクルを理解し、適期を逃さないよう観察を続けることが収穫成功のカギになります。

③追肥や水やりの基本

オクラを安定して収穫するには、追肥と水やりも大切です。

植え付け後は定期的に追肥を行い、株の栄養状態を維持することが必要です。

また、オクラは乾燥にやや強い一方で、実をしっかり育てるためには適度な水分が必要です。

特に夏場は土の表面が乾きやすいため、朝か夕方の涼しい時間帯に水を与えるのが基本です。

水切れを起こすとサヤが硬くなりやすく、収穫の質が落ちるため注意しましょう。

④収穫後の連作障害に注意

オクラは同じ畑で繰り返し栽培すると連作障害を起こすことがあります。

これは土の栄養バランスや病原菌の影響によって、生育不良や病気が発生しやすくなる現象です。

そのため、収穫後は違う作物を植えるか、同じ場所で栽培する場合は数年の間隔を空けることが推奨されています。

例えば、オクラの後にはマメ科やウリ科の野菜を植えると相性が良いとされています。

畑を健康に保つためにも、収穫後の栽培計画を意識することが長期的な成功につながります。

まとめ|オクラの収穫の仕方を成功させるコツ

| オクラ収穫のポイント |

|---|

| 収穫サイズの目安 |

| 開花から収穫までの日数 |

| 収穫に適した時間帯 |

| 収穫を逃したときのリスク |

オクラの収穫を成功させるには、成長スピードの速さを理解し、適切なタイミングで実を収穫することが大切です。

五角オクラなら7~8cm、丸オクラなら7~15cmを目安にし、花が咲いてから数日以内に摘み取るようにしましょう。

特に真夏は1日で一気に大きくなることもあるため、毎日畑を確認することが欠かせません。

収穫は晴れた日の午前中が最適で、軍手とハサミを使いサヤの根元を丁寧に切り取ります。

収穫後はできるだけ新鮮なうちに調理し、鮮度を活かした料理に使うことで、オクラ本来の美味しさを堪能できます。

また、収穫後は同じ場所での連作を避け、土を休ませたり他の作物を植える工夫も長期的な成功には欠かせません。

正しい収穫の仕方を知れば、夏の食卓を彩るオクラを毎日楽しめるようになります。