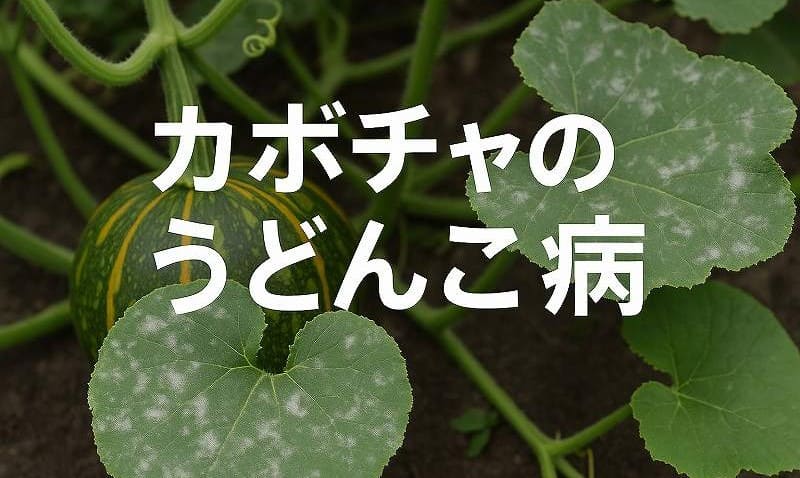

カボチャのうどんこ病は、葉や茎に白い粉がついたように広がる病気で、放置すると光合成を妨げて生育不良や収穫量の減少につながります。

特にウリ科の野菜に多く発生しやすく、カボチャも例外ではありません。初期の白い斑点を見逃さず、早期に対策を取ることが被害を防ぐ鍵になります。

この記事では、カボチャのうどんこ病の症状、原因、そして効果的な予防方法や発生後の対処法をまとめています。

自然素材を使った安全な方法から薬剤との併用まで幅広く紹介しているので、自分の栽培スタイルに合った対策が見つかるはずです。

読んだ後には「もう迷わず対処できる」と思えるようになる内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでカボチャ栽培を安心して楽しんでくださいね。

カボチャのうどんこ病の症状と見分け方

カボチャのうどんこ病の症状と見分け方について解説します。

それでは順番に詳しく解説していきますね。

①初期の白い斑点

カボチャのうどんこ病は、まず葉の表面に小さな白い斑点として現れます。

この段階では粉をまぶしたように見える程度で、気づきにくい場合もあります。

ただし、この「初期症状」を見逃すと一気に広がってしまうため、日常的な観察がとても重要です。

特に下葉や日当たりの悪い部分は発生が早いため、葉の裏側も含めて注意深くチェックしましょう。

早期に発見できれば、葉を取り除いたり自然素材のスプレーで対処することが可能です。

②葉全体に広がる粉状のカビ

症状が進むと、白い粉状のカビが葉全体を覆います。

葉の緑色が見えなくなるほどカビが広がり、光合成が妨げられてしまいます。

その結果、カボチャの株全体の成長が遅れ、つるや新芽にも影響が及びます。

粉状の部分は触ると指先に白い粉がつくため、他の株に感染させないよう注意が必要です。

この段階になると自然素材だけでの回復は難しく、薬剤を使った対処が必要になります。

③葉の黄化や枯死

さらに病気が進むと、葉が黄色く変色し、やがて枯れてしまいます。

葉が枯れると光合成能力が極端に落ち、株の体力が弱ってしまいます。

収穫期前に葉が枯れると、果実の甘みや大きさにも影響が出てしまいます。

また、見た目が悪くなるだけでなく、カビが胞子を大量に飛散させるため、周囲の株への感染源となります。

早めに発病葉を取り除くことが、他の株を守るためにも大切です。

④果実の発育不良

うどんこ病は葉や茎だけでなく、果実の発育にも影響を与えます。

葉が光合成できなくなることで、カボチャの実に十分な栄養が届かなくなるのです。

その結果、実が小さくなったり形がいびつになる場合があります。

また、実自体の品質が落ち、収穫量も減ってしまいます。

見た目の問題だけでなく、家庭菜園や農業で収穫を楽しみにしている方にとっては大きな打撃になります。

カボチャのうどんこ病が起こる原因5つ

カボチャのうどんこ病が起こる原因5つについて解説します。

ここからは、うどんこ病がなぜ発生するのか、その原因を具体的に見ていきましょう。

①胞子が風で運ばれる

うどんこ病の病原菌は糸状菌と呼ばれるカビの一種です。

このカビは「胞子」という小さな粉のような粒を作り、風に乗って遠くまで飛んでいきます。

そのため、近くで発生している株から自分の畑にうつってくることもあります。

胞子はとても軽いため、人が歩いたり作業した際の風でも簡単に飛散します。

だからこそ、発生した葉を処分する際には袋に入れて密封し、飛び散らないように注意することが大切です。

②日当たりと風通しの悪さ

カボチャのうどんこ病は、日当たりや風通しの悪い場所で特に発生しやすくなります。

葉が茂りすぎて株が密集していると、湿気がこもり、病気が繁殖しやすい環境になります。

特に株間が狭い場合、葉と葉が重なって風が通らなくなり、うどんこ病のリスクが高まります。

また、日陰になりやすい場所では、葉が乾きにくく病気が進行しやすいです。

畑やプランターで育てる際は、株間をしっかり確保することが予防の第一歩になります。

③温度差と露の発生

日中と夜間の気温差が大きいと、葉に露がつきやすくなります。

この露はうどんこ病の発生を促すきっかけになります。

昼間は暖かく夜は冷える春や秋は、特に注意が必要です。

温度差が大きい地域では、朝の水やりで葉を乾かす工夫をすると良いでしょう。

温度管理が難しい家庭菜園では、株の健康状態をこまめに観察することが大切です。

④窒素肥料の与えすぎ

肥料の中でも窒素を多く与えると、葉や茎が柔らかくなり、病気にかかりやすくなります。

特に窒素過多の状態では、うどんこ病が好む条件がそろってしまいます。

葉が大きく育つことで風通しも悪くなり、さらに病気が広がりやすくなるのです。

肥料を与えるときは、バランスを意識することが重要です。

カリやリン酸を含む肥料も取り入れて、全体的なバランスを整えましょう。

⑤元気な株への寄生

うどんこ病菌は「活物寄生菌」と呼ばれる性質を持っています。

これは、元気で生きている植物にしか寄生できないという特徴です。

そのため、健康な株ほど感染しやすい傾向があります。

元気に育っているカボチャでも油断はできないのです。

逆に、栽培環境を整えて健康に保つことが、うどんこ病を予防する第一歩にもなります。

カボチャのうどんこ病を防ぐ予防方法6つ

カボチャのうどんこ病を防ぐ予防方法6つについて解説します。

ここからは、日常的に取り入れやすいうどんこ病の予防方法を一つずつ紹介していきます。

①朝の水やりで乾燥防止

うどんこ病は乾燥した環境で発生しやすいため、適度な水やりが大切です。

特に効果的なのは朝の時間帯に水やりをすることです。

朝に水を与えると、日中の太陽で葉や土壌が乾きやすくなり、夜間の湿気による病気のリスクを減らせます。

夕方に水やりをすると、夜露と重なって湿度が高まり、病原菌が繁殖しやすくなるため避けましょう。

「朝の水やり」が習慣化できれば、うどんこ病をぐっと予防しやすくなります。

②株間を広げて通気性を確保

葉が混み合っていると風が通らず、湿気がこもりやすくなります。

その結果、うどんこ病菌が好む環境ができあがってしまいます。

株を植えるときには、株間をしっかり取って通気性を確保しましょう。

また、つるや葉が茂りすぎた場合には、間引いて風通しを改善することも大切です。

風が通ることで葉の乾燥が促進され、病気に強い環境を維持できます。

③窒素を控えた肥料管理

窒素肥料を与えすぎると、葉や茎がやわらかくなり病気にかかりやすくなります。

また、葉が大きくなりすぎて風通しが悪くなるため、病気の温床になってしまいます。

肥料はカリやリン酸をバランスよく含むものを選ぶと良いです。

特にリン酸は根や実の発育を助けるため、病気に強い株を作ることにつながります。

窒素を控えめにするだけで、うどんこ病発生のリスクを大幅に減らせます。

④抵抗性品種の利用

うどんこ病には、品種によって発生しにくいものがあります。

「抵抗性品種」と呼ばれるもので、遺伝的に病気に強く育てられています。

地域の気候や土壌に合った品種を選ぶことで、うどんこ病の発生を抑える効果が期待できます。

特に家庭菜園では、最初から抵抗性品種を選んでおくと安心です。

苗を購入する際には、ラベルや説明に「うどんこ病抵抗性」と書かれているかを確認しましょう。

⑤定期的な観察と早期発見

うどんこ病は初期の段階で発見できれば、被害を最小限に抑えることができます。

毎日、葉の表や裏、茎の状態をチェックして、小さな白い斑点がないか確認しましょう。

もし怪しい症状を見つけたら、すぐに葉を取り除いたりスプレーで処置を行うことが大切です。

特に下葉や日当たりの悪い部分は要注意です。

日常の観察が最大の予防策になるといっても過言ではありません。

⑥有機JAS対応の防除資材

農薬を使わずに予防する方法として、「有機JAS対応」の防除資材があります。

たとえば「ピュアベニカ」は食品成分でできており、食べる直前まで使用できる安全なスプレーです。

こうした資材は環境にもやさしく、安心して家庭菜園で利用できます。

また、「カリグリーン」のように肥料としても作用するものを選べば、一石二鳥の効果が得られます。

化学薬品を避けたい場合でも、こうした資材を活用すれば十分な予防が可能です。

発生したカボチャのうどんこ病への対処法5つ

発生したカボチャのうどんこ病への対処法5つについて解説します。

一度うどんこ病が出てしまっても、適切な対処をすれば被害を最小限にできます。ここでは具体的な方法を紹介します。

①感染した葉を早めに除去

発病した葉を見つけたら、すぐに取り除くことが重要です。

白いカビが広がっている葉は胞子を大量に出しているため、そのままにしておくと周囲の健康な葉に感染してしまいます。

切り取った葉はその場に放置せず、必ず袋に入れて密閉し、廃棄または焼却しましょう。

ゴミ袋に入れずにそのまま畑に残すと、風で胞子が飛んで再感染する危険があります。

「早めに取り除く」ことで、他の株を守る効果が高まります。

②使用した道具を消毒

ハサミやナイフを使って葉を切る場合、その道具にも病原菌が付着します。

使い終わった後は、消毒液やアルコールで必ず消毒してください。

特に複数の株を続けて管理するときは、株ごとに道具を拭いて清潔に保つことが大切です。

これを怠ると、健康な株に自分の手で病気を広げてしまうリスクが高まります。

シンプルなことですが、病気対策では消毒が欠かせません。

③ベニカナチュラルスプレーを使用

市販されている「ベニカナチュラルスプレー」は、天然由来の成分で作られており、安全性が高いうどんこ病対策資材です。

主成分はB.t.菌・植物油・水あめで、食べる直前まで使用できるのが大きなメリットです。

うどんこ病が出た葉や周囲にまんべんなくスプレーすると、菌の繁殖を抑えることができます。

薬剤に抵抗がある方でも、安心して使いやすいのが特徴です。

繰り返し使用できるので、定期的に散布する習慣をつけると効果が高まります。

④カリグリーンで防除と肥料効果

「カリグリーン」は炭酸水素カリウムを主成分とした薬剤で、有機JAS規格でも使用可能な安心資材です。

うどんこ病の防除効果だけでなく、散布後にはカリ肥料としても作用するため、カボチャの栄養補給にもつながります。

薬剤を散布する際は、葉の表裏にまんべんなくかけることが大切です。

また、推奨される希釈倍率を守り、安全に使用することが必要です。

一石二鳥の効果があるため、多くの農家や家庭菜園で利用されています。

⑤再発を防ぐ栽培管理

一度発生したうどんこ病は、放置すると再発のリスクが高まります。

再発を防ぐには、環境改善が重要です。

株間を広げて風通しを良くし、肥料の与えすぎに注意しましょう。

また、定期的な観察で早期発見を心がけ、初期症状の段階で対処することが再発防止につながります。

葉や茎の健康状態を常に意識して管理すれば、うどんこ病に強い栽培ができます。

自然素材でできるカボチャのうどんこ病対策3つ

自然素材でできるカボチャのうどんこ病対策3つについて解説します。

化学薬品をできるだけ避けたい方や、家庭菜園で安心して取り入れたい方におすすめなのが自然素材による対策です。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

①重曹スプレーでカビ抑制

重曹は家庭でも手に入りやすい自然素材で、うどんこ病対策に役立ちます。

作り方は簡単で、水1リットルに対して重曹大さじ1杯を溶かしてスプレーボトルに入れるだけです。

この重曹水を週に1回程度、葉や茎に散布すると、アルカリ性の作用でカビの繁殖を抑えられます。

ただし、濃度が濃すぎると葉にダメージを与えるため、必ず薄めて使用することが大切です。

市販薬を使いたくないときの手軽な対策として重曹は非常に有効です。

②牛乳スプレーで病原菌抑制

牛乳を使ったスプレーも、昔から家庭菜園で利用されてきた方法です。

作り方は水と牛乳を1対1の割合で混ぜてスプレーボトルに入れるだけです。

葉の表だけでなく、裏側にもしっかり散布することがポイントです。

牛乳に含まれるタンパク質が紫外線に当たることで反応し、病原菌を抑える効果があるとされています。

週1回程度の散布で予防効果を発揮しますが、牛乳の濃度が高すぎると日焼けを起こすこともあるため注意が必要です。

③ニームオイルで病害虫を防ぐ

ニームオイルはインド原産の植物から取れる天然オイルで、殺菌・抗菌作用があります。

作り方は水1リットルに対してニームオイル小さじ1杯を混ぜ、スプレーボトルに入れて使用します。

葉や茎に均等に散布すると、うどんこ病の病原菌だけでなく害虫の発生も抑える効果があります。

化学薬品と違って植物に負担を与えにくいため、長期間にわたって使えるのがメリットです。

自然派の栽培を目指す方にとって、ニームオイルは強い味方になります。

化学薬品と自然素材を組み合わせた対策

化学薬品と自然素材を組み合わせた対策について解説します。

化学薬品は即効性がありますが、使い続けると耐性菌の発生や環境への影響が心配されます。そこで自然素材と組み合わせることで、効果を維持しながら環境にも優しい対策が可能になります。

①薬剤使用後に水で洗い流す

化学薬品を散布した後、その成分が葉に残りすぎると植物への負担になることがあります。

翌日以降に葉を軽く水で洗い流すと、残留成分を減らせるだけでなく、病原菌の胞子も洗い落とせるメリットがあります。

薬剤散布の効果はすでに浸透しているため、洗い流しても防除効果は失われません。

特に家庭菜園では、安全性を考えてこの一手間を加えると安心です。

植物にとっても優しい方法なのでおすすめです。

②重曹や酢を併用して負担軽減

化学薬品だけでなく、自然素材を併用することで病気予防の持続性を高められます。

たとえば薬剤を散布した後に、数日空けてから重曹スプレーや酢を薄めた液を散布すると、うどんこ病菌の繁殖を抑える効果が続きます。

重曹のアルカリ性や酢の酸性による作用が、病原菌の環境を変化させて活動を弱めます。

これにより化学薬品の使用回数を減らせるため、環境や人体への負担も軽減できます。

併用の際は濃度を守り、植物にストレスをかけないよう注意しましょう。

③環境に優しい管理を徹底

化学薬品と自然素材を組み合わせる最大のメリットは、環境に優しく持続的な栽培管理ができる点です。

薬剤を使うときは必要最低限にし、自然素材で日常的に予防するスタイルが理想です。

これにより、うどんこ病の発生リスクを下げつつ、カボチャを健全に育てられます。

また、自然素材は土壌や周囲の生態系への影響が少ないため、家庭菜園や小規模農家でも安心して取り入れられます。

病害の管理を「化学+自然」のバランスで行うことで、長期的に安定した収穫を目指せます。

まとめ|カボチャのうどんこ病を防ぎ収穫を守る方法

| カボチャのうどんこ病の症状4つ |

|---|

| ①初期の白い斑点 |

| ②葉全体に広がる粉状のカビ |

| ③葉の黄化や枯死 |

| ④果実の発育不良 |

カボチャのうどんこ病は、白い粉のような症状から始まり、進行すると葉が枯れて実の発育にも影響を及ぼします。

原因は胞子の風による伝染、日当たりや風通しの悪さ、温度差や窒素過多などが重なって起こります。

予防の基本は、朝の水やりや株間の確保、窒素を控えた肥料管理、抵抗性品種の選定です。さらに、自然素材や有機JAS対応の資材を取り入れることで安心して対策ができます。

一度発生した場合は、感染した葉を早めに除去し、ベニカナチュラルスプレーやカリグリーンなどの資材を使うのが効果的です。

化学薬品と自然素材を組み合わせると、環境にも優しく再発防止にもつながります。