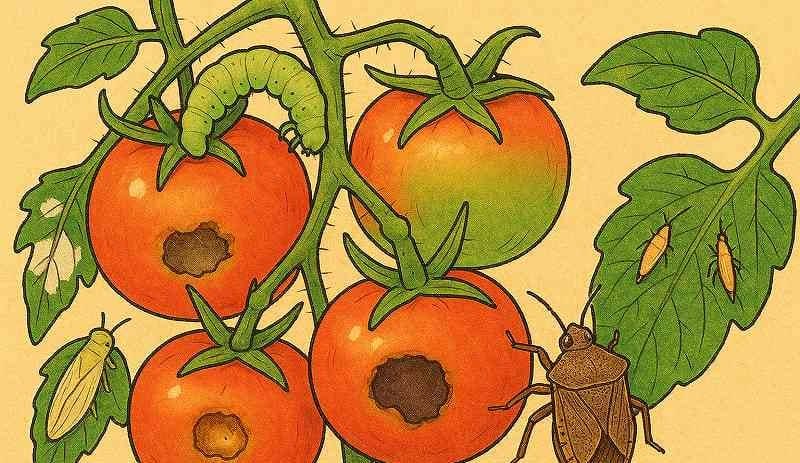

トマトの虫食いは、オオタバコガやヨトウムシ、アザミウマ、カメムシなどの害虫が原因で発生します。

果実に穴が開いたり、青い実が陥没したり、葉が白く変色するなどの症状は、害虫被害のサインです。

トマト栽培では、これらの害虫を早期に発見し、適切な対策を取ることがとても大切です。

化学農薬だけに頼らず、防虫ネットやコンパニオンプランツ、手作りの防虫液などを組み合わせて予防することで、収穫できる実を守ることができます。

この記事では、トマトを食害する代表的な害虫の特徴や被害の見分け方、そして効果的な予防・駆除方法をわかりやすく解説していきます。

トマトを大切に育てている方の参考になる内容ですので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

トマト虫食いの原因となる害虫と特徴

トマト虫食いの原因となる害虫と特徴について解説します。

それでは順番に見ていきましょう。

①オオタバコガとタバコガ

オオタバコガとタバコガは、トマト栽培における代表的な害虫です。

両者ともに幼虫が果実に直接穴を開けて内部を食べてしまうため、収穫直前の実でも一瞬で価値を失ってしまうことがあります。

幼虫は淡緑色や黄褐色で、体長は約35〜40mmに成長します。オオタバコガの幼虫には黒い点と太い毛があるのが特徴で、タバコガとの識別に役立ちます。

成虫は黄褐色(タバコガ)、あるいは緑灰色〜黄褐色(オオタバコガ)をしています。

発生時期は6月〜10月(タバコガ)、6月〜11月(オオタバコガ)で、高温乾燥を好みます。産卵数も多く、オオタバコガでは1匹で2000個近くの卵を産むため、大量発生に注意が必要です。

被害の特徴は、幼虫が頭からトマトの果実に潜り込み、内部を食い荒らす点です。

外見はきれいでも、中を割ると虫が入っていた、ということも少なくありません。茎や新芽を食害して成長を妨げるケースもあります。

これらの害虫を防ぐには、圃場内の風通しを良くして雑草を減らし、繁殖を抑制することが基本です。

②ヨトウムシ

ヨトウムシは「夜盗虫」と書く通り、夜に活動する害虫です。昼間は株元の土やマルチングの下に隠れ、夜になると葉や果実を食害します。

幼虫は若い時期は頭が黒く体が黄緑色で、成長すると食べるものによって体色が変わり、5cm程度にまで大きくなります。

特に成長後は黒っぽい体色になることが多く、目視しやすい特徴があります。

産卵は葉の裏にまとめて多数の卵を産み付けるため、一度見つけたら速やかに除去することが被害を減らす鍵です。

ヨトウムシは雑食性で大食漢です。若い葉や果実だけでなく、茎をかじって倒してしまうこともあり、発見が遅れると一夜で深刻な被害をもたらすこともあります。

③アザミウマ類

アザミウマは体長1〜2mmと非常に小さい害虫で、肉眼での発見が難しい種類です。

代表的な種類には「ミカンキイロアザミウマ」「ヒラズハナアザミウマ」などがあります。

果実への被害は、未熟果から汁を吸うことで陥没を作り、変形果につながることです。葉への被害は、葉緑素を奪うため白い斑点ができ、やがて萎縮・枯死してしまいます。

小さい害虫ですが被害は深刻で、収穫量や品質に大きな影響を与えるため、早期の発見が不可欠です。

④カメムシ類

カメムシは悪臭で知られる害虫ですが、トマトにとっても深刻な加害者です。ミナミアオカメムシやアオクサカメムシなどが代表で、口を突き刺して果実の汁を吸います。

吸汁された部分はまだら模様に変色し、食味も落ちるため、商品として出荷できなくなってしまいます。

⑤その他の害虫(ハモグリバエ・アブラムシなど)

その他にもトマトを加害する害虫は多数存在します。

ハモグリバエは葉の内部に潜ってトンネルを掘るように食害し、白い筋が「絵描き虫」と呼ばれる痕跡を残します。

見た目が悪くなるだけでなく、光合成能力を低下させるため生育全体に影響を及ぼします。

アブラムシやタバココナジラミは葉の裏に群生し、吸汁被害を与える小さな害虫です。大量発生すると葉がしおれたり病気を媒介したりするため、早めの駆除が必要です。

トマト虫食いで現れる具体的な被害サイン

トマト虫食いで現れる具体的な被害サインについて解説します。

それでは一つずつ見ていきましょう。

①果実に穴が開く

果実に大きな穴が開いている場合、オオタバコガやタバコガ、ヨトウムシによる食害が疑われます。

幼虫は果実の表皮を破って中に入り込み、種子や果肉を食べてしまうため、外見は一見きれいでも中がスカスカになっていることがあります。

穴の周辺には黒いフンが残っていることが多く、これが虫食いの明確なサインです。収穫直前の果実でも一晩で被害を受けることがあるため、日々の点検が重要です。

②青い実の陥没

未熟な青い実に小さなへこみができる場合、アザミウマの吸汁被害である可能性が高いです。

アザミウマは果実から栄養を吸い取るため、その部分が陥没し、果実がいびつな形になります。

この症状は特に商品価値を下げる原因となり、出荷用のトマト栽培では大きな損失につながります。早期に発見し、予防することが大切です。

③果実のまだら変色

果実の表面が部分的に変色して萎びたようになるのは、カメムシ類による吸汁が原因です。果実の汁を吸われた部分は水分が失われ、まだら模様に変色します。

見た目だけでなく、果実の味や食感も悪化するため、家庭菜園でも深刻な被害となります。

④葉に白い筋が出る

葉の表面に白い線が走るように現れるのは、ハモグリバエの幼虫による食害です。幼虫が葉の内部をトンネル状に食べ進むことで、白い「えかきむし」の跡が残ります。

葉が傷むことで光合成能力が落ち、株全体の成長を妨げます。放置すると葉が大量に枯れてしまうこともあります。

⑤葉の白化や萎縮

葉が白っぽく変色し、縮れて萎縮してしまうのは、アザミウマの被害によるものです。葉緑素を失った部分は光合成ができず、やがて株全体が弱っていきます。

この症状は初期に見つけるのが難しく、気づいたときには広範囲に被害が及んでいることもあります。

⑥葉裏に粒状の虫が集まる

葉の裏をめくると、小さな粒がびっしりと付着している場合は、アブラムシやタバココナジラミの集団寄生です。

体長1mmほどの微小な虫ですが、集団で寄生すると葉がしおれ、成長が止まってしまいます。

さらに、ウイルス病を媒介することもあるため、単なる吸汁害にとどまらず、深刻な二次被害の原因となります。

⑦茎に穴が開く

柔らかい新芽付近の茎に穴が開いている場合は、オオタバコガの幼虫が侵入した痕跡です。茎の内部を食べ進むため、株が折れてしまうこともあります。

特に成長点を食害されると、その株の生育自体が止まってしまい、回復が困難になります。

トマト虫食いを見つける効果的な方法

トマト虫食いを見つける効果的な方法について解説します。

それでは具体的に解説します。

①夜間にライトで観察する

ヨトウムシなどの夜行性害虫は、昼間には株元や土の中に潜んでいるため見つけにくいです。

しかし、夜間に懐中電灯やヘッドライトを使って照らしながら観察すると、葉や果実を食害している姿を確認しやすくなります。

特に午後9時以降は活動が盛んになるため、その時間帯に畑を見回ると効率的です。虫が食べている最中に捕殺できるため、被害を減らす即効性の高い方法です。

②日中は株元や土を掘り返す

日中は、ヨトウムシやオオタバコガの幼虫が株元の土に潜んで休んでいます。土を指の太さ程度の深さで軽く掘り返すと、隠れている幼虫や茶色いさなぎを発見できることがあります。

特に株元の影になる部分や柔らかい土の部分を重点的に調べると、効率よく見つけられます。発見した場合はその場で駆除するのが効果的です。

③マルチング裏をチェックする

マルチング資材(ビニールや不織布)の下は、害虫にとって格好の隠れ家になります。

昼間はそこに潜んでいる幼虫が多いため、定期的にマルチの一部をめくって確認することが大切です。

見つけた場合はすぐに捕殺し、必要に応じてマルチの下に防虫剤を軽く散布しておくと再発を防ぎやすくなります。

④葉の裏を定期的に確認する

アブラムシやコナジラミ、アザミウマなどの小型害虫、さらには各種害虫の卵は葉の裏に潜んでいます。表面からでは見えにくいため、葉をめくってチェックする習慣をつけましょう。

特に新芽付近や柔らかい葉は好んで寄生されるため、重点的に確認するのがポイントです。

早期に発見できれば、被害が拡大する前に対処できます。

⑤卵や幼虫の特徴で見分ける

害虫の卵や幼虫は種類によって特徴が異なります。例えば、ヨトウムシは黄色っぽい卵をまとめて産み付け、幼虫は体に目立った斑点や毛がありません。

一方、オオタバコガの幼虫には黒い斑点と毛があるため識別可能です。

この違いを把握しておくことで、発見した時点で迅速に対応でき、無駄な駆除や誤認を防げます。

トマト虫食いを防ぐ化学的対策

トマト虫食いを防ぐ化学的対策について解説します。

ここでは、化学的な防除のポイントを整理して紹介します。

①市販の殺虫剤を活用する

トマトの虫食い対策として、即効性があり効果の高いのが市販の殺虫剤です。オオタバコガやヨトウムシなど、果実に直接被害を与える害虫には専用成分を含んだ薬剤が有効です。

例えば、代表的な薬剤には「オルトランDX」や「ベニカXファインスプレー」などがあります。

これらは広範囲の害虫に効き、特に初心者でも取り入れやすい製品です。

使用方法はスプレータイプと粒剤タイプに分かれ、果実や葉に直接噴霧する方法や株元に撒く方法があります。害虫の種類に応じて適切な製剤を選ぶことが重要です。

②初心者向けのおすすめ薬剤

初心者が手軽に使えるのは、ホームセンターや園芸店で購入できるスプレータイプの殺虫剤です。即効性があり、害虫を目視した際にすぐ散布できるため、被害を抑えやすいのが特徴です。

また、粒剤タイプは土に混ぜ込むことで根から成分が吸収され、長期間にわたって害虫を防ぐ効果が期待できます。

定植時に使うと効率が良く、初心者にも扱いやすい方法です。

薬剤ごとの特徴を簡単に整理すると以下のようになります。

| 薬剤タイプ | 特徴 | 効果持続 |

|---|---|---|

| スプレー剤 | 葉や果実に直接噴霧する。即効性がある。 | 数日〜1週間程度 |

| 粒剤 | 株元に撒いて土から吸収される。長期的に効く。 | 2〜4週間 |

③使用時の注意点

殺虫剤を使う際にはいくつかの注意点があります。まず、ラベルに記載された使用方法や希釈倍率を必ず守ることが基本です。濃度を誤ると薬害を引き起こすことがあります。

また、収穫前に散布する場合は「収穫前何日まで使用可能か」の規定を確認してください。規定を守らないと食品安全上のリスクが生じます。

さらに、同じ薬剤を繰り返し使うと害虫に耐性がつく恐れがあります。そのため、異なる有効成分を含む薬剤をローテーションで使うことが推奨されます。

最後に、散布作業時には防護手袋やマスクを着用し、安全に配慮することも忘れないようにしましょう。

トマト虫食いを防ぐ自然派・有機的対策

トマト虫食いを防ぐ自然派・有機的対策について解説します。

化学農薬に頼らずにできる自然派の方法を見ていきましょう。

①手作り防虫液を散布する

自然な方法で害虫を防ぐ一つの手段が、家庭で作れる防虫液の活用です。代表的なレシピは「米酢・トウガラシ・にんにく」を使った抽出液です。

これを水で薄めて散布することで、強い匂いや辛味成分が害虫の忌避効果を発揮します。

作り方の一例は次のとおりです。

| 材料 | 分量 | ポイント |

|---|---|---|

| 米酢 | 200ml | 酸味成分が害虫を遠ざける |

| トウガラシ | 2〜3本 | カプサイシンが強い忌避効果を持つ |

| にんにく | 1片 | 香り成分が害虫を避けさせる |

| 水 | 1Lに希釈 | 散布用に薄めるのが基本 |

この防虫液は葉の表裏にしっかりかけるのがポイントです。ただし、晴れた日の直射日光の下で散布すると薬害の可能性があるため、朝や夕方の涼しい時間に使うのがおすすめです。

②コンパニオンプランツを植える

自然派の防除法で有効なのが「コンパニオンプランツ(共栄作物)」です。トマトと一緒に特定の植物を植えることで、害虫が寄りにくい環境をつくることができます。

代表的な組み合わせの例は以下の通りです。

| コンパニオンプランツ | 効果 |

|---|---|

| バジル | 害虫が好むアミノ酸生成を抑制し、虫を寄せ付けにくくする |

| マリーゴールド | 根からの分泌物でセンチュウを抑制 |

| ニラ・ネギ類 | 独特の香りでアブラムシやコナジラミを遠ざける |

コンパニオンプランツは農薬のような即効性はありませんが、トマトの生育を助けながら害虫を防ぐ「持続的な方法」として効果的です。

③バジルやハーブの活用方法

特に効果が高いとされるのがバジルです。トマトの近くに植えることで土壌中の窒素成分を吸収し、害虫が好むアミノ酸を減らす効果が期待できます。

さらに、バジルの香り自体も害虫を寄せつけにくくします。

バジル以外にもローズマリーやタイムといったハーブ類は、香りで害虫を遠ざける効果があります。ハーブは料理にも使えるため、実用性の高い一石二鳥の方法といえます。

有機的な方法は、完全に害虫をゼロにすることは難しいですが、栽培環境全体を整えることで被害を減らし、長期的に安定した収穫を目指すのに役立ちます。

トマト虫食いを防ぐ物理的・管理的対策

トマト虫食いを防ぐ物理的・管理的対策について解説します。

害虫を寄せ付けないためには、物理的なバリアや日常的な管理がとても重要です。

①防虫ネット・寒冷紗で覆う

もっとも効果的で確実な方法のひとつが「防虫ネット」や「寒冷紗」を使って株全体を覆うことです。

ポリエチレンやポリエステル製のネットでトマトを包むように設置することで、害虫の侵入を物理的に防ぐことができます。

特に効果的な設置タイミングは苗を植え付けた直後です。初期から覆っておくことで害虫が入り込む余地をなくせます。

メッシュサイズは1〜2mm程度が理想で、アザミウマなど微小な害虫にも対応可能です。

ただし、ネットを掛けることでミツバチなどによる自然受粉が妨げられる点には注意が必要です。

②人工受粉で結実を助ける

防虫ネットをかけた場合、花が咲いても自然に受粉が進みにくくなります。そのため、人工的に受粉を補助してあげる必要があります。

最も簡単な方法は「花を軽く揺らす」ことです。これによって花粉が落ちやすくなり、結実が促されます。大規模栽培の場合は、電動ブラシなどを使って花粉を振動させる方法も有効です。

人工受粉を取り入れることで、防虫ネットを張りながらも安定した収穫につなげられます。

③雑草管理で繁殖を防ぐ

トマト周辺の雑草は害虫にとって格好の隠れ家や繁殖場所となります。特にタバコガやヨトウムシは雑草の中で卵を産みやすく、放置するとそこから大量発生につながります。

圃場内外の雑草をこまめに取り除き、風通しのよい環境を作ることで害虫の発生を抑制できます。また、マルチングを利用すれば雑草防止と害虫抑制を同時に行えるため効果的です。

④日常的な観察で早期発見する

最後に重要なのが、毎日の観察習慣です。葉の裏をめくって小さな虫や卵を探す、株元を確認して潜んでいる幼虫を取り除くなど、日々の点検が被害拡大を防ぎます。

特に収穫期に近づくと害虫が一気に増える傾向があるため、毎日の見回りが欠かせません。観察を習慣化すれば、わずかなサインにも気づけるようになり、初期対応が可能になります。

まとめ|トマト虫食いを防ぐためにできること

ここまで解説してきたトマト虫食いの対策を整理して振り返ります。

| 被害のサイン | 主な原因害虫 | 対策リンク |

|---|---|---|

| 果実に穴が開く | オオタバコガ・タバコガ・ヨトウムシ | 夜間観察で発見 |

| 青い実の陥没 | アザミウマ類 | 手作り防虫液 |

| 果実のまだら変色 | カメムシ類 | 防虫ネット |

| 葉に白い筋 | ハモグリバエ | 葉裏チェック |

| 葉の白化や萎縮 | アザミウマ類 | コンパニオンプランツ |

| 葉裏に粒状の虫 | アブラムシ・コナジラミ | 市販薬剤 |

| 茎に穴が開く | オオタバコガ | 株元の土を掘る |

トマトの虫食いは、原因となる害虫の種類を見極め、それぞれに合った対策を取ることが大切です。

化学的な防除、有機的な工夫、物理的な管理を組み合わせて行えば、被害を最小限に抑えることができます。

特に効果が大きいのは「早期発見・早期対応」です。毎日の観察を習慣にして、被害が拡大する前に対処していきましょう。

安心して甘いトマトを収穫できるように、この記事で紹介した方法をぜひ実践してみてください。