ミニトマトの摘心って、どこをどう切ればいいの?

ミニトマトの摘心タイミングは、「主枝が支柱のてっぺんに達したとき」が基本の目安です。

そんな疑問をお持ちのあなたへ、図解つきでわかりやすく解説します。

この記事では、ミニトマトの摘心のやり方からタイミング、注意点までを徹底的に紹介します。

プランター栽培にも対応した方法なので、ベランダでもすぐに実践できますよ。

摘心を正しく行うことで、実のつき方や味がグンとアップします。

やり方がわからず困っていた方も、この記事を読めば「なるほど、こうすればいいのか!」とスッキリするはず。

家庭菜園をもっと楽しむために、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。

ミニトマトの摘心方法を図解でわかりやすく解説

ミニトマトの摘心方法を図解でわかりやすく解説します。

それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう!

①摘心とは?簡単に言うとこういう作業

摘心(てきしん)とは、ミニトマトの“成長を止めるために先端を切る作業”のことです。

具体的には、ミニトマトの「主枝」と呼ばれる一番太い茎が支柱のてっぺんに達したタイミングで、その先端をハサミでカットします。

この作業をすることで、それ以上茎が伸びるのを止めて、トマトの栄養が「実の成長」に集中するようにコントロールできます。

放っておくと、茎はどんどん伸び続け、葉ばかり増えて、実がつきにくくなってしまうんですよね。

見た目はシンプルですが、収穫量に大きく影響する超・重要なポイントなんです!

②摘心の目的とメリット

摘心にはいくつかの明確な目的があります。

まず1つ目は、「実をたくさん・大きく育てるため」です。

ミニトマトは放っておくと上へ上へと成長してしまいますが、摘心をすることで、栄養が分散せずに果実に集中します。

2つ目は、「管理しやすくすること」。

茎が伸びすぎると、支柱の長さを超えてしまったり、風で倒れやすくなったりして、家庭菜園ではとっても管理が大変になります。

3つ目は、「病気や害虫のリスクを減らす」こと。

密集して葉が増えると風通しが悪くなって、うどんこ病などの病気にかかりやすくなります。

摘心をすれば、株のバランスが整って風通しも良くなりますよ~!

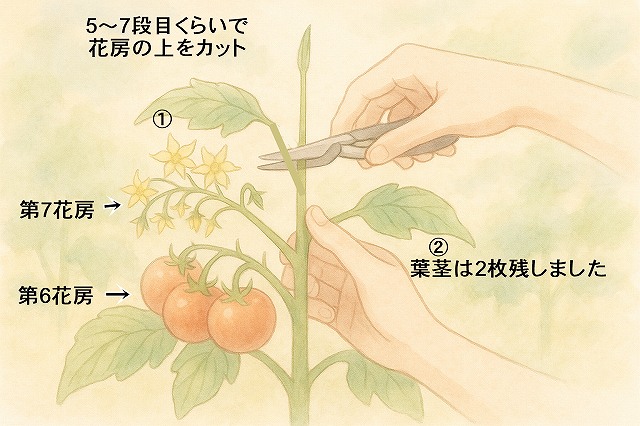

③図で見るミニトマトの摘心位置

摘心の場所は、「主枝のてっぺん部分」で、ちょうど花房(トマトの実がつく部分)の上です。

具体的には、(芽が伸びている部分)をカットします。

図解を見るとわかりやすいですが、花がたくさんついてきた上に、ツンと伸びた芽があるので、そこをハサミでチョキンと切ります。

ただし、切るときは「清潔なハサミ」を使って、病気の菌が入らないように注意しましょうね!

摘心の位置がわかりづらいときは、初心者向けの図を参考にすると安心ですよ♪

④失敗しないための基本ルール

摘心で失敗しないためのポイントをいくつかご紹介します。

まず大前提として、「支柱のてっぺんに到達してから」が基本ルールです。

早く摘みすぎると、花房の数が少なくて収穫量が減ってしまいますし、逆に遅すぎると伸びすぎて体力を使ってしまいます。

また、摘心後は水と栄養を適切に与えることも大切です。

摘心したタイミングで「わき芽」も一緒に整理しておくと、株全体のバランスも整って、病害虫のリスクも下がります。

摘心を待たずに5cm位伸びたら取っています、挿し木にして増やすこともできます。

そして最後に、「天気が良い日の午前中」に作業をするのが理想的です。切り口が早く乾いて、菌が入りにくいんですよ~!

ミニトマトの摘心タイミングと見極め方

ミニトマトの摘心タイミングと見極め方について詳しく解説します。

それでは順番にチェックしていきましょう!

①支柱の先端に届いたらが目安

ミニトマトの摘心タイミングは、「主枝が支柱のてっぺんに達したとき」が基本の目安です。

支柱はたいてい1m〜1.5mほどの高さがありますが、それを超えて茎が伸び始めたら、そろそろ摘心の合図。

この時点で、花も5〜7段くらい咲いているはずなので、収穫時期としてもちょうどいい頃なんですよ。

支柱の高さを基準にすれば、初心者でもわかりやすいのでオススメの目安方法です。

一番上の茎を「ピン」と指でつまめるくらいになったら、そろそろタイミングですね!

②摘心するおすすめの時期

摘心に最適な時期は、だいたい「植え付けから約2ヶ月後」が目安とされています。

具体的には、6月中旬~7月上旬あたりがベストシーズンになることが多いですね。

この時期は日差しも強く、トマトがどんどん育つ季節なので、摘心後の切り口も早く乾きやすく、病気のリスクも少なくなります。

逆に真夏や梅雨明け後だと、蒸れてカビやすくなるので、気温と天候も意識しておくと安心です。

もちろん、地域によって多少の差はありますが、「支柱到達+時期が合う」このダブル条件が理想的ですよ〜!

③葉の数・花の数の目安

摘心タイミングを“もっと確実に”見極めたい人は、「葉の数」「花の段数」に注目しましょう。

一般的に、主枝に5〜7段の花房(トマトの実がなる部分)がついた頃がベストタイミングと言われています。

また、全体で20〜25枚前後の葉が展開しているのも理想的な状態です。

葉がそれ以上に茂っていると、光合成ばかりに栄養を使ってしまって、実がなかなか太らない原因になります。

花房は一段一段確認できるので、支柱の高さと併せて見るとより判断しやすくなりますよ。

このくらいを目安にすれば、失敗の少ない摘心ができます!

④やってはいけないNGタイミング

摘心にも、やってはいけない「タイミング」があるので注意が必要です。

まず絶対に避けたいのが、「花が3〜4段くらいしか咲いていないのに早めに摘んでしまう」こと。

これをやると、実の数が極端に減ってしまい、収穫量が落ちます。

また、「病気や虫にやられて弱っているとき」や「雨が続くジメジメした日」もNG。

切り口から菌が入りやすくなってしまうので、晴れた日の午前中がベストです。

そして、「葉がまだ十分に展開していない状態」での摘心も避けましょう。

株全体のバランスが崩れて、逆にストレスを与えてしまうことがあります。

摘心は元気なときに、ちゃんと育った状態でやるのがベストですよ〜!

摘心しないとどうなる?やり忘れた時の影響

摘心しないとどうなる?やり忘れた時の影響について解説します。

意外と見落としがちな“摘心のやり忘れ”ですが、放置するとけっこう深刻な問題になるんですよ。

①枝が暴れて管理しにくくなる

まず一番よくあるのが、ミニトマトの枝が自由に伸びてしまい、手がつけられなくなることです。

摘心をしないと、主枝がどんどん上に伸びていき、それに伴ってわき芽や脇枝も次々と出てきます。

結果、全体がモサモサになって支柱だけでは支えきれなくなってしまい、風で倒れたり枝が折れたりするリスクも高くなります。

見た目も悪くなってしまい、特にベランダや狭いスペースで栽培している人にとっては大問題ですよね。

摘心は、トマトの「樹形(じゅけい)」を整えるためにも、すごく大事な作業なんですよ〜!

②実が小さくなり収穫量が減る

摘心を怠ると、ミニトマトの実が育ちにくくなってしまいます。

なぜかというと、栄養が「葉や枝」にばかり使われてしまい、「実」に届かなくなるからです。

その結果、小さくて味の薄いトマトになってしまったり、実が思ったより少なくてがっかり……なんてことにもなりかねません。

たくさん花が咲いても、きちんと養分が行き届かないと、落花や未成熟の原因になります。

「摘心=実の質と量を決める作業」と思って、丁寧にやっていきたいですね!

③葉ばかり茂って日当たりが悪くなる

摘心をしないと、どんどん葉っぱが増えて密集状態になります。

この状態になると、葉の下にある実や花に光が届かず、成長に大きな影響が出てきます。

特にプランター栽培ではスペースが限られているので、葉が込み入ると風通しも悪くなって病気のリスクが一気に上がるんですよ。

うどんこ病や灰色カビ病といった、湿気で発生しやすい病害は要注意です。

摘心をして“株の風通し”を良くするのは、トマトを健康に育てるための重要なテクニックなんです。

④後から摘心すると逆にストレスになる

「あ、忘れてた!」といって、後から急に摘心してしまうのも実はあまり良くありません。

すでにかなり伸びきってしまった状態でいきなり先端を切ると、トマトにとっては大きなダメージになります。

急に生長の方向を変えられると、株がストレスを感じて一時的に実の付き方が不安定になったり、弱ってしまうことも。

また、遅れて摘心しても、わき芽がすでに伸びていて意味がない……というケースもあります。

やはり摘心は「タイミング命」ですね!後から無理にやるより、適切な時期にサッと済ませるのがベストです。

プランター栽培でもできる摘心のコツ

プランター栽培でもできる摘心のコツについてご紹介します。

家庭菜園でも人気の高い“プランター栽培”ですが、摘心を取り入れるともっと快適に育てられるんです。

①狭い場所でも育てやすくなる

摘心をする一番のメリットは、コンパクトに育てられることです。

プランターってどうしてもスペースが限られているので、どんどん上に伸びるミニトマトはそのままだと大暴れしてしまいます。

摘心を取り入れることで、縦方向の成長を止めて、実にエネルギーを集中させることができます。

その結果、枝も暴れにくくなって、横に広がるように整えることも可能です。

狭いベランダやマンションの一角でも、すっきりとミニトマトを育てられますよ~!

②道具はハサミと手袋でOK

摘心に必要な道具は、実はとってもシンプルです。

基本的には「清潔なハサミ」と「園芸用の手袋」さえあれば十分。

ハサミは刃がよく切れるものを選びましょう。サビついていると、切り口に病原菌が入りやすくなってしまいます。

手袋があると、手がベタベタしないし、トマトの茎を折らないように力加減もしやすくなりますよ。

いかにも園芸っぽい道具は不要なので、初心者でもすぐに始められるのが嬉しいですね!

③支柱の工夫で摘心しやすくなる

支柱の立て方をちょっと工夫すると、摘心がぐんとラクになります。

たとえば「合掌式支柱」や「らせん支柱」といった形にすると、ミニトマトがまっすぐに伸びやすくなって、どこまで伸びたかが一目でわかります。

支柱の高さは1.2~1.5mくらいが目安で、それ以上だとベランダでは扱いづらいかもしれません。

また、支柱にカラーテープなどで“摘心予定の高さ”を目印としてつけておくと、時期を逃さずに済みます。

ちょっとした工夫ですが、作業のしやすさが大きく変わりますよ~!

④わき芽かきと合わせて行うのがベスト

プランターでの摘心は、「わき芽かき」とセットでやると効果が倍増します。

わき芽とは、主枝と葉の付け根から生えてくる小さな芽のこと。このままにしておくと枝として伸びて、株全体が混み合ってしまいます。

摘心をして上への成長を止めたタイミングで、わき芽も一緒に整理しておくことで、栄養の集中と株の整形がしっかり両立できます。

プランター栽培では空間が限られている分、こういったバランスがとても大事なんですよね。

週に1回くらいのペースで、わき芽チェックをするだけでも全然違いますよ!

摘心後にやるべきお手入れと注意点

摘心後にやるべきお手入れと注意点について詳しく解説します。

摘心をしたあとも、そのまま放置してはいけません。

ここからが“実を育てる本番”とも言える大事なステップですよ~!

①わき芽や脇枝の整理を続けよう

摘心後も、わき芽や脇枝は次々に出てきます。

そのままにしておくと栄養が分散し、せっかく摘心した意味が薄れてしまいます。

わき芽は、葉と茎の間から出てくる小さな芽で、指でつまんで簡単に摘み取れます。

理想は週に1~2回、こまめにチェックして取り除くこと。

脇枝が大きくなってしまった場合は、ハサミで根元からカットしましょう。切り口が雑菌にさらされないよう、晴れた日を選んでくださいね!

②追肥と水やりのバランス調整

摘心後は、栄養が“実”に集中するタイミング。

ここでの追肥と水やりが、実の大きさや甘さを左右します。

追肥は摘心後から1週間ほど空けてから、液体肥料を週1回のペースで与えるのがオススメ。

水やりも重要ですが、やりすぎは根腐れや味がぼやける原因になるので注意しましょう。

土が乾いたらたっぷり、でも常に湿っている状態は避けるのがコツですよ〜!

③摘心後の生長チェックポイント

摘心後に見ておくべき“生長のサイン”があります。

まず、花房の先に実が付き始めるかをチェック。

1週間ほどで実のふくらみが確認できれば、摘心が成功している証拠です。

逆に、実のふくらみが見られない、葉が黄色くなるなどの症状があると、栄養不足や根詰まりの可能性があります。

また、日当たりが足りないと実が色づかないので、株の向きや置き場所も時々調整してみてください。

④病気予防と風通しの工夫

摘心後は、葉の枚数が増えて茂りやすくなる時期です。

ここで注意したいのが病気の予防。

とくに多湿になる梅雨時期や、風の通らないベランダでは、うどんこ病・灰色カビ病といった病気が発生しやすくなります。

対策としては、葉を間引いて風通しをよくする、プランターを少し高い位置に置く、水はけを改善するなどの工夫が効果的。

さらに、葉の裏などに虫がいないかもこまめにチェックして、防虫ネットや自然由来のスプレーなども活用しましょうね!

摘心の図解でよくある質問Q&Aまとめ

摘心の図解でよくある質問Q&Aをまとめて解説します。

摘心って簡単そうに見えて、やっぱり疑問もたくさん出てきますよね。

ここでは、よくある質問を図解と合わせてわかりやすく解説していきます!

①摘心は一度だけでいいの?

基本的に、ミニトマトの摘心は「1回きり」でOKです。

というのも、摘心は“主枝の成長を止めるため”の作業なので、一度てっぺんを切ればその役目は終わります。

ただし、わき芽から新たに伸びてくる枝を放っておくと、また上に伸びていくこともあります。

その場合は、「脇枝の先端も摘心」する必要が出てくることがあります。

つまり、基本は1回、でも枝の伸び具合によっては“2回目以降の調整”が必要になるケースもあるということですね!

②摘心後に枯れるのはなぜ?

「摘心したら枯れてしまった…」という声も少なくありません。

この原因の多くは、「タイミングの誤り」か「切り口からの病気」です。

例えば、まだ成長途中で体力がついていない状態で摘心してしまうと、トマトがびっくりして弱ってしまいます。

また、雨の日や湿気の多い日に作業をすると、切り口からカビや病原菌が入りやすくなるんです。

必ず「晴れた日の午前中」に、清潔なハサミでカットしてくださいね!

③わき芽との違いは?

「摘心」と「わき芽かき」は混同されがちですが、実はまったく別の作業です。

摘心は、主枝の先端を切って“縦の成長を止める”作業。

一方、わき芽かきは、主枝と葉の間から出てくる“横の芽”を取って“枝数をコントロール”する作業です。

両方やることで、トマトの株はバランスよく育ちます。

「摘心=てっぺんを止める」「わき芽かき=脇から出る芽を取る」と覚えると簡単ですよ!

④摘心しすぎても大丈夫?

「間違えて2回も3回も摘心しちゃった…」という声もよくあります。

結論から言うと、摘心のしすぎはNGです。

トマトは基本的に“てっぺんを止められると混乱”します。

その結果、実の付き方が不安定になったり、栄養の流れが乱れてしまい、味にも影響が出ることがあります。

特に収穫期が近づいてから何度も切るのは逆効果になることもあるので、「1回で済ませる」のが原則です。

摘心で育てる!収穫量を最大化するテクニック

摘心で育てる!収穫量を最大化するテクニックについてご紹介します。

せっかくミニトマトを育てるなら、「たくさん」「おいしく」収穫したいですよね。

摘心は、ただ切るだけじゃなくて、いくつかのテクニックを取り入れることで、収穫量をグンとアップさせることができますよ!

①一番花を基準に整枝する

まず、ミニトマトの「一番花」に注目しましょう。

一番花とは、最初に咲いた花房のこと。この一番花のすぐ下のわき芽は、「第二主枝」として残す場合があります。

こうすることで、メインの枝が2本になり、収穫ポイントが倍増するんですよ〜!

ただし、初心者は1本仕立ての方が管理しやすいので、慣れてきたら挑戦してみるといいですね。

一番花を見逃さないことが、収穫を最大化する第一歩です!

②枝の数をコントロールする

摘心後に重要なのは、「枝の数をコントロールする」ことです。

枝が多すぎると栄養が分散してしまい、1つ1つの実が小さくなったり、味が薄くなってしまいます。

目安としては、主枝+1〜2本の側枝に収めるのが理想的。

その分、残した枝の管理(誘引や剪定)はしっかりと行いましょう。

この「育てる枝を選ぶ」意識が、ミニトマト栽培の質をグッと上げてくれますよ!

③摘果とセットでやると効果UP

「摘心+摘果」のコンボで、より確実に美味しいトマトが育ちます。

摘果とは、花房についた実のうち、小さすぎたり変形している実を早めに取ってしまうこと。

これにより、残った実にしっかりと栄養が届き、粒が大きく、甘くなるんです!

摘果のタイミングは、実がピンポン玉くらいのサイズになる前後。

やりすぎには注意ですが、「多すぎる実はカットする」意識を持っておくと、全体の質がグッと良くなりますよ〜!

④天候と育成スピードの見極め方

最後に大切なのが、「天候」と「育成スピード」のバランスを見極めることです。

たとえば、気温が低い時期には育成がゆっくりなので、摘心のタイミングも遅らせた方がいいですし、逆に夏のピーク時には成長スピードが速いので、早め早めに手を打つことが必要です。

また、天候が悪いときに実がつくと、裂果(実が割れる)や病気の原因にもなります。

こまめな観察が何より大切で、毎日5分でも葉の色、花の付き具合、実の様子をチェックする習慣をつけておきましょう。

この“観察力”こそが、収穫を最大化する最大の武器になりますよ!

まとめ|ミニトマト 摘心 図解のポイント整理

| ミニトマトの摘心方法を図解でわかりやすく解説 |

|---|

| 摘心とは?簡単に言うとこういう作業 |

| 摘心の目的とメリット |

| 図で見るミニトマトの摘心位置 |

| 失敗しないための基本ルール |

ミニトマトの摘心は、たったひと手間で収穫の量も質も大きく変わる重要な作業です。

支柱のてっぺんに達したら、主枝の先端をカットする。このシンプルなステップを丁寧に行うことで、実の甘さやサイズにも差が出てきます。

さらに、摘心と一緒にわき芽かきや整枝、追肥などを正しく組み合わせれば、ベランダ栽培でもプロ顔負けの美味しいミニトマトが育ちます。

図解やチェックリストを活用しながら、自分のトマトに合ったタイミングで実践していきましょう。

これから栽培にチャレンジする方も、今すでに育てている方も、ぜひこの記事を参考に「おいしい一粒」をたくさん収穫してくださいね!