ゴーヤの害虫は「ウリノメイガ」「ウリハムシ」「ハスモンヨトウ」などが代表的で、放置すると葉や果実がボロボロになってしまいます。

この記事では、ゴーヤ(ニガウリ)栽培で発生しやすい害虫と病気の種類、そして症状や対処法をわかりやすく紹介します。

うどんこ病や炭疽病などの病気も発生しやすく、早期発見と正しい管理が欠かせません。

さらに、スマートフォンで写真を撮るだけで病害虫を特定できる便利なアプリについても触れています。

ゴーヤを健康に育てたい方は、この記事を読めば「どの症状がどの害虫・病気か」がはっきりわかり、すぐに適切な対策を取れるようになります。

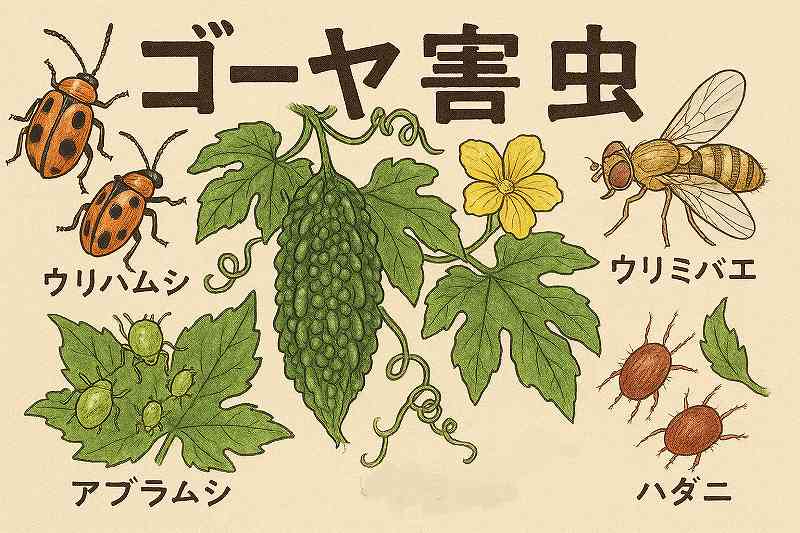

ゴーヤ害虫の種類と見分け方7選

ゴーヤ害虫の種類と見分け方について詳しく解説します。

- ①ウリノメイガ(葉や花を食べる害虫)

- ②ウリハムシ(葉に穴を開ける甲虫)

- ③ハスモンヨトウ(大量発生に注意)

- ④オオタバコガ(果実を食害する幼虫)

- ⑤ワタアブラムシ(葉裏に群がる吸汁害虫)

- ⑥アザミウマ類(若葉を枯らす微小害虫)

- ⑦夜間に活動する害虫の見つけ方

それぞれの害虫の特徴と見分け方を詳しく見ていきましょう。

①ウリノメイガ(葉や花を食べる害虫)

ウリノメイガは、ゴーヤに発生しやすい代表的な害虫です。成虫は白っぽい蛾で、幼虫は緑色をしたイモムシ状。

葉や花を食い荒らし、特に葉が筒状に丸まっている場合はその中に潜んでいます。

被害を受けると葉が食べ尽くされて光合成ができなくなり、果実の成長が大きく遅れてしまいます。早朝や夕方、丸まった葉を開いて確認すると見つけやすいです。

発生が少ないうちは手で取り除くのが有効ですが、多発する場合はBT剤(生物農薬)を散布する方法もあります。

予防としては、株の周囲の雑草を除去し、風通しを良く保つことがポイントです。

②ウリハムシ(葉に穴を開ける甲虫)

ウリハムシは、体長7〜8mmほどの茶色い甲虫で、春から秋にかけて活動が活発になります。

葉に無数の小さな穴を開け、ひどいときはレース状になるほど食害します。

成虫は飛翔力が高く、隣の畑から飛んでくることも多いです。若い葉や芽が狙われやすいので、見つけたらすぐに捕殺しましょう。

忌避剤としては、木酢液や唐辛子エキスを希釈して葉裏に散布するのが効果的です。また、防虫ネットで物理的に侵入を防ぐ方法もおすすめです。

ウリハムシは繁殖力が高いため、早期対応が非常に重要です。

③ハスモンヨトウ(大量発生に注意)

ハスモンヨトウは、茶色のイモムシ状の幼虫で、夜間に活動する夜盗虫の仲間です。

成虫が夜間に産卵し、孵化した幼虫が群れで葉を食べます。

初期段階では小さなかじり跡程度ですが、数日で一面を食べ尽くすこともあります。群れを見つけたら、ためらわずに除去してください。

昼間は土の中や葉の陰に隠れているため、夕方にチェックすると発見しやすいです。BT剤やフェロモントラップを併用すると被害を大幅に減らせます。

④オオタバコガ(果実を食害する幼虫)

オオタバコガは暗緑色から茶褐色の幼虫で、主に蕾や果実を食害します。

見落とされやすいのが特徴で、気づいたときには中身がスカスカになっていることもあります。

果実の表面に小さな穴があれば、内部に幼虫が潜んでいる可能性が高いです。被害果は早めに除去し、周囲の株にも注意してください。

発生時期は初夏から秋にかけて。防虫ネットを早めに設置し、光に集まる成虫を捕獲するトラップを設置すると効果的です。

⑤ワタアブラムシ(葉裏に群がる吸汁害虫)

ワタアブラムシは、体長1.5mmほどの小さな緑色の虫で、葉裏に群生して植物の汁を吸います。被害を受けた葉は黄化し、ねじれたり縮れたりします。

また、アブラムシが排出する甘い「排せつ液(蜜露)」が原因で、すす病などの二次被害を引き起こすこともあります。

少数ならテープで取り除くか、霧吹きで洗い流せます。大量発生時は牛乳スプレー(1:1に薄める)や専用薬剤が有効です。

⑥アザミウマ類(若葉を枯らす微小害虫)

アザミウマは1mm前後の極小の害虫で、若葉や花びらに寄生して汁を吸います。被害を受けると葉が白っぽくなり、生育が止まることがあります。

風通しが悪く乾燥気味の環境で増えやすいため、定期的な潅水と剪定で環境を整えることが予防のカギです。

⑦夜間に活動する害虫の見つけ方

ウリノメイガやハスモンヨトウなど、夜行性の害虫は日中には見つけにくいです。懐中電灯を使って夜に葉の裏や地際を観察することで、被害の早期発見につながります。

夜間パトロールを習慣化することで、発生初期の段階で駆除でき、農薬使用を最小限に抑えることが可能です。

ゴーヤの病気を見抜くポイント5つ

ゴーヤの病気を見抜くポイントについて詳しく解説します。

それぞれの病気の症状や特徴、そして見分け方と対策を見ていきましょう。

①うどんこ病(白い粉状のカビ)

うどんこ病は、ゴーヤの葉の表面に白い粉をまぶしたようなカビが広がる病気です。

名前のとおり「うどん粉」のように見えるのが特徴で、進行すると葉が縮れたり、光合成ができなくなります。

初期段階では点々とした白い斑点が現れ、時間が経つにつれて葉全体に広がります。放置すると葉が黄色くなり、最終的に枯れてしまうこともあります。

主な原因は高温・乾燥。特に梅雨明けから夏の盛りにかけて発生しやすいです。

風通しを良くし、株間を十分にとることで予防できます。

発生した場合は、重曹スプレー(1リットルの水に小さじ1の重曹+少量の食用油)を散布する方法が有効です。市販のうどんこ病専用薬剤を使うのも良いでしょう。

②炭疽病(灰褐色の輪紋が特徴)

炭疽病は、葉・茎・果実のすべてに発生する病気で、特に葉では「水がしみたような斑点」が現れます。次第に灰褐色または灰白色になり、中心部に輪ができるのが特徴です。

病斑は円形で、乾燥するとパリパリと割れて穴が開くこともあります。

果実に出た場合は、黒ずんで腐敗し、商品価値が下がります。

雨が多く、湿度が高い環境で発生しやすく、病原菌は土や枯葉の中で越冬します。前作の残渣を畑に残さないことが大切です。

発病初期に葉を切り取り、周囲に広がらないようにしましょう。再発防止には、耐病性のある品種を選ぶのも有効です。

③つる割病(昼にしおれて夜に戻る)

つる割病は、根や茎の内部を侵す病気で、日中に下葉がしおれ、夜には一時的に回復するという特徴的なサイクルを繰り返します。症状が進行すると株全体がしおれ、最終的に枯死します。

原因菌は土壌中に長期間生存するため、連作すると発生しやすくなります。

特にキュウリやスイカ、カボチャなどウリ科植物を続けて栽培するとリスクが上がります。

見た目は水不足に似ていますが、根を掘ってみると黒ずんでいたり、茎の内部に褐色の筋が見える場合はつる割病の可能性が高いです。

防ぐには、3年以上の輪作と、太陽熱消毒(土壌をビニールで覆って加熱)がおすすめです。

④べと病(黄色い病斑と裏のカビ)

べと病は、葉の表面に淡黄色の不明瞭な斑点が出る病気で、進行すると葉の裏に黒っぽいカビ(菌糸)が発生します。重症化すると葉が茶色く枯れ落ち、株全体が弱ります。

湿度が高く、気温が20〜25℃のときに発生しやすく、梅雨時期から夏の初めに多く見られます。朝露や雨で葉が濡れた状態が続くと一気に拡大します。

発病した葉はすぐに取り除き、株間を広くとって風通しを確保してください。

防除には、銅剤系の薬剤や、マンゼブ剤などが有効です。

また、地面の泥はねを防ぐためにマルチングを行うのも効果的です。

⑤つる枯病(茎が地際から腐る)

つる枯病は、茎の地際部分が黄褐色に変色し、やがて腐敗して株全体が枯れてしまう病気です。

土壌中の病原菌によって感染し、発生すると進行が速いのが特徴です。

初期症状では、茎の一部がしおれたように見えるだけですが、数日で葉が変色し、全体が枯れ上がります。特に梅雨明けの高温多湿時期に発生しやすいです。

予防には、排水性を良くすることが重要です。プランター栽培の場合も、水はけの良い用土を使いましょう。

感染が疑われる株は早めに撤去し、翌年は別の場所で栽培することをおすすめします。

害虫・病気を防ぐための管理のコツ6つ

害虫・病気を防ぐための管理のコツについて詳しく解説します。

ゴーヤを健康に育てるためには、日々の管理の積み重ねが何よりも大切です。

①風通しを良くする

ゴーヤは湿度が高くなると病気が発生しやすくなります。うどんこ病やべと病など、多くの病害は「風通しの悪さ」が引き金です。

つるが密集して葉が重なり合うと、湿気がこもりカビが発生します。支柱やネットを使って、できるだけ上へ伸ばすように誘引しましょう。

特にベランダ栽培では風の通り道を意識し、壁際にぴったり設置せず、10cm程度スペースを空けるのがポイントです。

また、摘心(つるの先端を切る作業)を行うことで株全体に風が行き渡り、通気が改善されます。

②葉裏のチェックを習慣に

害虫の多くは葉の裏に隠れて生活しています。特にアブラムシやハダニ、ウリノメイガの幼虫などは、表面からは見えにくい場所に潜みます。

毎日の水やりのついでに、葉の裏を軽くめくって観察しましょう。早期発見すれば、薬剤を使わずに駆除できるケースも多いです。

葉裏チェックを習慣化することで、病害虫の「前兆」をいち早く見つけることができます。

黄色い点や小さな黒いフンもサインのひとつです。

特に梅雨明けから夏の盛りにかけては、週に2〜3回のペースで観察すると安心です。

③水やりと肥料のバランスを保つ

水や肥料の過不足も病害虫を招く原因になります。水を与えすぎると根腐れやべと病を誘発し、逆に乾燥しすぎるとハダニが繁殖します。

土の表面が乾いてからたっぷりと与える「メリハリ給水」が理想です。

毎日のように表面を湿らせるのは逆効果になります。

また、窒素肥料を与えすぎると葉ばかりが茂り、風通しが悪くなって病害虫が発生しやすくなります。肥料は控えめに、緩効性の有機肥料を中心に使うのがおすすめです。

水と肥料のバランスを保つことで、葉色も安定し、害虫の付きにくい健康な株を育てられます。

④支柱やネットを清潔に保つ

支柱やネットは一見関係なさそうですが、病原菌や害虫の卵が付着していることがあります。

前年に使用したものをそのまま使うと、病気の原因になることも。

使用前には必ず水洗いし、日光に当てて乾燥させてから設置しましょう。日光消毒は殺菌効果が高く、簡単にできる方法です。

また、使用中も泥や枯れ葉が絡んだらこまめに取り除き、清潔な状態を保つように心がけます。

⑤枯れ葉を早めに取り除く

枯れ葉は病原菌や害虫の格好の住みかになります。特にうどんこ病や炭疽病は、枯れ葉の上で胞子を形成し、そこから再感染します。

黄色くなった葉や枯れた葉は、見つけ次第ハサミで切り取りましょう。

その際、病気の葉を触った手で他の株を触らないようにすることが大切です。

剪定後の葉は地面に放置せず、袋に入れて処分します。畑の場合は焼却または堆肥化が望ましいです。

⑥連作を避けて病気を予防する

同じ場所でゴーヤやキュウリなどのウリ科植物を続けて育てると、つる割病やつる枯病が発生しやすくなります。これは、病原菌が土壌中に残るためです。

家庭菜園ではスペースの関係で難しい場合もありますが、3年以上は間を空けることが理想です。もし同じ場所で育てるなら、太陽熱消毒や新しい培養土を使用しましょう。

また、コンパニオンプランツとして、ネギやニラを混植すると、病原菌や害虫を抑える効果があります。

ゴーヤ害虫の駆除と予防対策5ステップ

ゴーヤ害虫の駆除と予防対策について詳しく解説します。

害虫を発見したら、スピードが命です。ここでは効果的な駆除と再発防止の流れを5つのステップで解説します。

①発見した害虫はすぐに除去

ゴーヤの葉や花に害虫を見つけた場合は、ためらわずにすぐ取り除きましょう。

ウリノメイガやウリハムシなどは繁殖力が高く、1匹でも放置すると一晩で広範囲に被害が広がることもあります。

指でつまんで除去するほか、ピンセットや割り箸を使うと簡単です。触るのが苦手な場合は、霧吹きで軽く水を吹きかけて落とす方法もあります。

幼虫を取り除いたあとは、葉の裏や茎の付け根などに卵が残っていないか確認しましょう。卵を残すと再び発生します。

病害虫を触った後は、手や道具を必ず洗うことで他株への感染を防げます。

②被害の広がりを確認

害虫を発見した際は、被害がどこまで広がっているかを丁寧に確認しましょう。

1枚の葉だけでなく、隣接する葉・茎・果実にも被害が及んでいる可能性があります。

特にウリノメイガやハスモンヨトウの幼虫は、近くの葉に次々と移動します。葉が丸まっている場所や、食べ跡がある部分を重点的にチェックします。

また、被害が多い場合は、株全体の一部を思い切って剪定し、他への感染源を減らすのも効果的です。

この段階で被害範囲を正確に把握しておくと、次の薬剤散布や防除が的確に行えます。

③薬剤や忌避剤を適切に使う

薬剤を使う場合は、対象の害虫に合ったものを選ぶことが重要です。例えば、ウリノメイガやハスモンヨトウにはBT剤(生物農薬)が効果的で、食べる作物にも安心して使用できます。

一方、アブラムシやハダニには、殺虫剤よりも天然由来の忌避剤(木酢液・にんにくスプレーなど)の方が適しています。

散布の際は、葉の裏までしっかりかかるように注意し、早朝や夕方など気温が低い時間帯に行うと効果が高まります。

また、薬剤を使用した際は「収穫までの安全日数」を確認しておきましょう。食用ゴーヤでは特に大切なポイントです。

④捕殺・防虫ネットを活用する

薬剤を使わない防除方法として、防虫ネットや捕獲トラップの活用も有効です。ネットは虫の侵入を物理的に防ぐ方法で、ウリハムシや蛾の飛来を抑えられます。

設置のポイントは、隙間を作らないこと。下から侵入する場合もあるため、ネットの裾をしっかりと土に埋めましょう。

また、黄色の粘着トラップを使うと、飛来する害虫を効率的に捕獲できます。特にアブラムシやハモグリバエに効果的です。

ネットやトラップは薬剤と併用することで、より効果的な害虫対策になります。

⑤天敵を利用したナチュラル防除

最近では、化学薬品を使わずに天敵昆虫を利用する「ナチュラル防除」が注目されています。

例えば、テントウムシはアブラムシを食べ、カマキリやクモは蛾の幼虫を捕食します。

天敵を減らさないためには、強力な殺虫剤を過度に使わないことが大切です。害虫をすべて排除するのではなく、「バランスを保つ」ことがポイントです。

また、マリーゴールドやバジルなどのコンパニオンプランツを近くに植えると、害虫の忌避効果があり、天敵のすみかにもなります。

自然の力をうまく利用して、防除と生態系のバランスを両立させましょう。

写真診断アプリで病害虫を簡単特定3ステップ

写真診断アプリで病害虫を簡単に特定する方法を解説します。

ゴーヤの病害虫は、見た目だけで特定するのが意外と難しいですよね。そんなときに頼れるのが、スマートフォンの「写真診断アプリ」です。

①スマホで症状を撮影

まずは、気になる葉・果実・茎の部分をスマートフォンで撮影します。ポイントは、ピントをしっかり合わせて、病斑や虫の姿がはっきり写るように撮ることです。

白い粉が見える場合は「うどんこ病」、黄色いシミのような模様なら「べと病」など、細かい部分がAIの診断精度に大きく関わります。

撮影時は、日中の自然光の下で行うと正確に判定されやすくなります。暗い室内で撮ると色が誤認されることがあります。

また、1枚だけでなく、葉全体・裏側・茎・果実と、複数枚を撮るのがおすすめです。

②アプリが自動で判定

撮影した写真をアップロードすると、アプリのAIが病害虫を自動で識別してくれます。

わずか数秒で、どの病気・害虫かを推定し、信頼度の高い結果を表示します。

「病気の種類」「発生原因」「発生時期」などの情報もセットで提示されるので、自分の栽培環境と照らし合わせて確認できます。

代表的な診断アプリには、「GreenSnap」「PicTreat」「アグリノート病害虫診断」などがあります。これらは無料で使えるものも多く、園芸初心者でも簡単に扱えます。

特に「やまむファーム」でも紹介されているように、写真診断機能を利用すれば、経験が浅くても症状の判断を誤りにくくなります。

③正しい防除法をその場で確認

診断結果が出たら、アプリ内の「防除方法」や「対応策」を確認します。

多くのアプリでは、具体的な薬剤名や家庭でできる対処法まで提示してくれます。

例えば、「うどんこ病」と診断された場合は、重曹スプレーのレシピが紹介されたり、「ウリノメイガ」と判定された場合は、BT剤の使用方法が表示されることもあります。

さらに、発生原因を元に「予防策」も提示してくれるため、再発防止にも役立ちます。

スマートフォン1台でここまでできるのは大きなメリットです。

こうした技術を活用すれば、家庭菜園でもプロ農家レベルの管理が可能になります。毎日の観察と組み合わせることで、ゴーヤを健やかに育てる大きな助けになります。

病害虫に強いゴーヤを育てる環境づくり4ポイント

病害虫に強いゴーヤを育てるための環境づくりについて解説します。

環境を整えるだけで、ゴーヤの健康状態は驚くほど変わります。病気や害虫に強い株を育てるための4つの基本を見ていきましょう。

①日当たりの良い場所を選ぶ

ゴーヤは日光をとても好む植物です。1日6時間以上しっかり日が当たる場所で育てると、葉の光合成が活発になり、病害虫にも強くなります。

反対に、日当たりの悪い場所では株が徒長(ひょろひょろに伸びる)し、葉が薄くなってカビや虫が発生しやすくなります。

特に朝日が当たる東向きの場所が理想です。朝の光は葉を乾かし、夜露によるカビの発生を抑える効果があります。

ベランダ栽培なら、遮光カーテンを外して風と光が通るようにしておくと良いでしょう。

②過湿を避ける

過湿(湿気の多さ)はゴーヤの大敵です。うどんこ病やべと病などは、湿度が高い状態で長時間放置すると一気に拡大します。

プランター栽培の場合は、底に鉢底石をしっかり敷き、余分な水が溜まらないようにするのが基本です。土が常に濡れている状態はNGです。

畑栽培では、梅雨時期に雨が続くときは簡易ビニールトンネルを設置して雨よけをするのも効果的です。

また、水やりは朝に行うのが理想。夕方に行うと、夜間の湿度が高まり、カビが繁殖しやすくなります。

③有機質を多く含む土壌に

ゴーヤは根の張りが強く、栄養をたっぷり吸収する植物です。そのため、土壌の質が健康な成長を左右します。

理想的な土は、「通気性」と「保水性」を両立した有機質の多い土です。赤玉土6:腐葉土3:バーミキュライト1の割合が基本ブレンドとしておすすめです。

植え付け前に完熟たい肥や油かすを混ぜると、根の張りが良くなり、病気に負けない強い株になります。

また、pH(酸度)は6.0〜6.5程度が適正です。酸性に傾いている場合は、苦土石灰を混ぜて中和しましょう。

④コンパニオンプランツを上手に使う

コンパニオンプランツ(共栄植物)を利用すると、害虫を減らしながら生育を助けることができます。ゴーヤと相性が良いのは、ネギ・ニラ・マリーゴールド・バジルです。

ネギやニラは根から発する成分が病原菌を抑制し、マリーゴールドは線虫(根を食害する害虫)を減らす効果があります。バジルは香りによってアブラムシやハモグリバエを寄せつけません。

これらをゴーヤの株間に植えることで、自然の防御システムが形成されます。

農薬を使わずに害虫を遠ざけられるのが大きな魅力です。

また、色鮮やかな花や香りの強いハーブを組み合わせることで、見た目も華やかになります。

まとめ|ゴーヤ 害虫を早期発見し、健康な栽培を

| ゴーヤ害虫の種類と見分け方7選 |

|---|

| ウリノメイガ(葉や花を食べる害虫) |

| ウリハムシ(葉に穴を開ける甲虫) |

| ハスモンヨトウ(大量発生に注意) |

| オオタバコガ(果実を食害する幼虫) |

| ワタアブラムシ(葉裏に群がる吸汁害虫) |

| アザミウマ類(若葉を枯らす微小害虫) |

| 夜間に活動する害虫の見つけ方 |

ゴーヤの害虫や病気は、放置すると葉や果実をボロボロにしてしまうため、早期発見と早期対処が何より大切です。

うどんこ病・炭疽病・つる割病などの病気は、湿度や連作が原因となることが多く、ウリノメイガやウリハムシといった害虫は、風通しや株間の管理で予防が可能です。

また、最近ではスマートフォンで症状を撮影するだけで病害虫を自動診断できるアプリも登場し、初心者でも安心して対策が取れるようになっています。

環境づくり・日々の観察・AI技術をうまく組み合わせることで、薬に頼らずとも健康で丈夫なゴーヤを育てることができます。