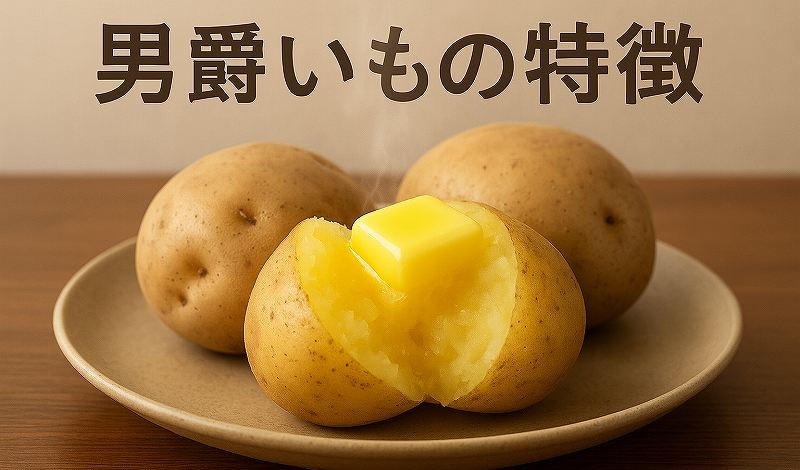

男爵いもの特徴は、なんといってもホクホクした食感と豊かな香りです。

北海道で育まれた男爵いもは、日本の食卓に欠かせない国民的な食材として親しまれてきました。

その中でも、北海道今金町で育てられる「今金男爵」は、日本一の高級じゃがいもとして知られ、希少価値の高さから「幻のじゃがいも」と呼ばれています。

清流に囲まれた自然環境と伝統的な栽培技術が生み出すそのホクホク感は、全国の料理人や食通から高い評価を受けています。

また、歴史をたどると「男爵いも」という名前は、明治時代に川田龍吉男爵がイギリスから品種を持ち込み、北海道へ広めたことに由来します。

今では塩ゆでや蒸してバターを添える「じゃがバタ」が王道の食べ方とされ、その素材の良さをシンプルに味わえる食べ方として愛されています。

この記事では、「今金男爵」と「北海道産男爵いも」の特徴や魅力を詳しく解説していきます。

男爵いもの特徴を徹底解説

男爵いもの特徴を徹底解説します。

それでは、それぞれの特徴を詳しく解説していきますね。

①ホクホク感と豊かな香り

男爵いもの最大の特徴といえば、やっぱりホクホクとした食感です。加熱すると中がふわっとして、口に入れるとほろりと崩れる独特の食感を楽しめます。

特に塩ゆでや蒸かし芋にすると、このホクホク感がダイレクトに感じられるんですよ。

また、香りが豊かで「じゃがいもらしい香り」が強いのもポイントです。料理に使うと、素材の香りがしっかり立ち上がり、シンプルな味付けでも満足感を得られるのが魅力ですね。

このホクホク感と香りは、でんぷんの含有量が多いことに関係しています。でんぷんが豊富なため、加熱時にほろっとした崩れやすさが出て、甘みや香りも引き立つのです。

そのため、素材そのものを楽しむ料理や、香りを活かしたレシピにぴったりです。

「男爵いもといえばホクホク!」といわれるのは、この独自の食感と香りに理由があるんですね。

②やや粉質で料理に合う食感

男爵いもは、やや粉質で舌触りがさらっとしているのが特徴です。噛むとホロホロ崩れるような感覚があり、じゃがいも本来の美味しさをダイレクトに楽しめます。

この粉質感は、揚げ物やポテトサラダなどの料理にぴったり。特にコロッケでは、ホクホクとした食感が中身にふんわり感を与えてくれます。

ポテトサラダでは、つぶしたときに滑らかに広がりやすいのが特徴です。

一方で、煮崩れしやすいという面もあります。長時間煮込む料理にはあまり向かないため、肉じゃがやシチューに使う場合は、調理のタイミングに工夫が必要です。

「粉質=ホクホク感」というのが男爵いもの個性であり、料理に応じて使い分けるとさらに楽しめます。

料理に合わせて「ホクホク感を生かす」ことを意識すると、男爵いもの特徴をしっかり感じられますよ。

③低温保存で甘みが増す特性

男爵いもは低温で保存することで甘みが増す性質があります。秋に収穫した直後は、ホクホク感が際立ち、冬に入ると貯蔵によって甘みが強くなり、違った美味しさを楽しめるんです。

これは、でんぷんが糖に変わるため。気温が下がる冬の保存中に、この変化が進みます。そのため、同じ男爵いもでも秋と冬では味わいが変化していくのです。

秋にはホクホク感をメインに楽しみ、冬には甘みを活かした料理に使うと、一年を通して男爵いもの魅力を堪能できます。

たとえば冬のポタージュやスープに使えば、自然な甘みが引き立ち、優しい味わいに仕上がります。季節ごとに味の変化を楽しめるのも、男爵いものユニークなポイントです。

保存状態によって味わいが変わるなんて、ちょっと面白いですよね。

④全国で親しまれる国民的食材

男爵いもは、今や全国の食卓に欠かせない食材です。北海道を中心に多く栽培されていて、スーパーや八百屋で一年を通して手に入れることができます。

その使いやすさから、家庭料理はもちろん、飲食店の定番メニューにも欠かせない存在です。煮る、焼く、揚げる、蒸す、どんな調理法にも対応できるので、幅広く活躍しています。

また、価格も比較的手に取りやすく、手軽に購入できる点も普及の理由のひとつです。身近な存在でありながら、奥深い味わいを持っているのが男爵いもの魅力です。

男爵いもは「国民的食材」と呼ばれるほど浸透しており、日常の食卓を支える存在となっています。

日本人の食生活に根付いた定番食材として、これからも愛され続けていくでしょう。

男爵いもの歴史と名前の由来

男爵いもの歴史と名前の由来について解説します。

それでは、歴史をひも解いていきましょう。

①川田龍吉男爵が持ち込んだ品種

男爵いもの始まりは、明治時代に遡ります。イギリス留学を経験した川田龍吉男爵が、日本にジャガイモの品種を持ち帰ったのがきっかけです。

彼は農業にも関心を持ち、当時の日本にはなかった品種を導入することで食生活を豊かにしようとしました。

この時に持ち込まれたのが、現在「男爵いも」と呼ばれている品種です。イギリスで主流だったジャガイモを、日本の土壌と気候に適応させる試みは、当時としては画期的なものでした。

川田男爵は農業の近代化にも貢献しており、単なる政治家や華族ではなく、実業的な活動にも力を注いでいました。その努力が、のちに日本中で親しまれる品種の普及につながったのです。

この導入がなければ、今のように「男爵いも」が家庭料理の定番になることはなかったといえるでしょう。

②明治時代に北海道へ広まった背景

川田男爵が持ち帰った品種は、特に北海道で栽培が広がりました。北海道は昼夜の寒暖差が大きく、火山灰土壌が広がるなど、ジャガイモの栽培にとても適した土地だったのです。

明治政府は北海道開拓を進めており、食糧生産の基盤を整える必要がありました。その中で、栽培のしやすさと収穫量の安定性を持つ男爵いもは、広く普及していったのです。

北海道は現在でも日本のジャガイモ生産量の大半を占めています。その原点に「男爵いも」の導入があったことは、歴史的にも大きな意味を持っています。

こうして北海道を中心に全国に広まり、日本人の食卓に深く根付くことになりました。

③「男爵いも」という名前の由来

「男爵いも」という名前は、品種を日本に持ち込んだ川田龍吉男爵の爵位に由来しています。

つまり、彼の功績を称えて「男爵のいも」と呼ばれるようになったのです。

このように人物の爵位が直接食材名になっている例は珍しく、男爵いもならではのユニークな歴史を物語っています。

名前を聞くだけで歴史的な背景が思い浮かぶ点も、このじゃがいもの特徴のひとつといえます。

また、シンプルで覚えやすい名前であることから、広く普及するきっかけにもなりました。「男爵」という言葉の響きが特別感を持たせ、庶民にとっても印象に残りやすかったのでしょう。

今では日本全国で「男爵いも」という名称が当たり前のように使われていますが、その背景には明治時代の歴史と一人の人物の功績があったのです。

今金男爵が日本一と呼ばれる理由

今金男爵が日本一と呼ばれる理由について解説します。

それでは順番に見ていきましょう。

①今金町の特別な環境と土壌

今金男爵は、北海道今金町という限られた地域でのみ栽培されているブランドじゃがいもです。この地域は「日本で最も美しい村連合」に加盟しており、自然環境の豊かさが特に知られています。

今金町を流れる清流「利別川」と「後志利別川」によって大地が潤され、さらに火山灰土壌という栄養豊富で水はけのよい土壌が広がっています。

じゃがいもの栽培には水はけと養分のバランスが重要で、この条件が揃っている地域は日本でも希少です。

さらに、昼夜の寒暖差が大きい気候が、男爵いものホクホク感を引き出します。

昼間に光合成ででんぷんを蓄え、夜に涼しい気温がでんぷんをしっかり実に蓄積させるため、ほかの地域にはない食感と風味が生まれるのです。

これらの環境条件がそろった今金町だからこそ、日本一と呼ばれる品質の男爵いもが育つのです。

②伝統の栽培技術と丁寧な収穫

今金男爵は、単に自然環境に恵まれているだけではありません。栽培する農家が代々受け継いできた技術と手間を惜しまない姿勢が大きな支えになっています。

今金町では約270戸の契約農家が男爵いもを栽培しており、その歴史は50年以上にもわたります。農家の人々は「ホクホク感を守る」ことを第一に考え、栽培から収穫まで細心の注意を払っています。

特に収穫時には機械のスピードを落とし、芋に傷がつかないように丁寧に掘り出します。小さな傷でも鮮度や味わいに影響するため、一つひとつを大切に扱うのです。

こうした細やかな配慮が、他にはない品質の高さを生み出しています。自然と人の技術が一体となって育てられる点が、今金男爵を特別な存在にしています。

③全国の料亭や百貨店で高評価

今金男爵は「日本一の高級品」として位置づけられ、全国でも限られた場所でしか取り扱われていません。特に高級料亭や一流レストラン、百貨店など、品質にこだわる場所で重宝されています。

料理人たちからは「素材そのものが主役になる」と評され、シンプルな調理でも存在感を放ちます。特に和食の世界では、そのホクホク感と香りが一皿を格上げすると言われています。

また出荷量が限られているため、一般市場に多く出回ることはなく、入手が難しい点も価値を高めています。その希少性が「幻のじゃがいも」と呼ばれる所以でもあります。

食材としての評価の高さと希少性の両方が、今金男爵をブランド化しているのです。

④テレビでも紹介される「幻のじゃがいも」

今金男爵はメディアでもたびたび取り上げられています。日本テレビの「ザ!鉄腕!DASH!!」やNHK「あさイチ」「今日の料理ホット」など、有名番組で紹介されたことで、一気に全国的に知られる存在になりました。

さらにNHKの「北海道スペシャル」では、「ホクホク感に秘められた今金の夢」というテーマで今金男爵が特集されました。これは単なる食材紹介ではなく、地域の誇りとしての位置づけを示しています。

テレビで紹介されることで、「一度食べてみたい!」と感じる人が増え、さらにブランド価値を高めていきました。視聴者にとっては、日常ではなかなか手に入らない憧れの食材となっているのです。

こうしたメディアの影響力も加わり、今金男爵は「幻のじゃがいも」として広く認識されるようになりました。

男爵いもとメークインの違い

男爵いもとメークインの違いについて解説します。

それでは比較していきましょう。

①形や見た目の違い

男爵いもとメークインは、まず見た目から違いが分かります。男爵いもは丸みを帯びた球状で、皮がややゴツゴツとしており、いかにも「じゃがいもらしい」形をしています。

一方、メークインは細長い楕円形で表面がなめらかです。そのため、皮をむきやすく、カットしたときも均一に整いやすい特徴があります。

この形の違いが、調理のしやすさや料理の仕上がりに影響を与えるんです。見た目でどちらの品種か見分けられるので、スーパーでも簡単に区別できます。

つまり、「丸い=男爵いも」「細長い=メークイン」と覚えると便利です。

②食感と調理法の違い

男爵いもは、でんぷんが多く含まれているため粉質でホクホクした食感が特徴です。加熱すると中身がふわっと崩れやすく、口当たりが軽やかになります。

逆にメークインは粘質でしっとりとした食感を持っています。煮ても崩れにくく、柔らかさの中にしっかりとした形を残せるのがポイントです。

このため、男爵いもはコロッケやポテトサラダなど「つぶす料理」に向いており、メークインは煮物やカレー、シチューなど「煮込む料理」に向いています。

それぞれの特性を知って料理に使い分けることで、より美味しさを引き出せます。食感の違いが料理の完成度を大きく左右するんです。

「ホクホク派は男爵」「しっとり派はメークイン」と覚えると分かりやすいですね。

③向いている料理の違い

男爵いもとメークインでは、得意な料理がはっきり分かれています。下の表にまとめました。

| 料理の種類 | 男爵いも | メークイン |

|---|---|---|

| コロッケ | ◎ ホクホク感が生きる | △ 粘りで食感が重くなる |

| ポテトサラダ | ◎ なめらかでまとまりやすい | △ 粘り気が強く食感が変わる |

| 肉じゃが・煮物 | △ 崩れやすい | ◎ 崩れにくく煮物向き |

| カレー・シチュー | △ 煮崩れやすい | ◎ 長時間煮込みに適する |

| 蒸かし芋・じゃがバタ | ◎ 素材の香りとホクホク感が抜群 | 〇 しっとりした甘さを楽しめる |

このように、男爵いもは「ホクホク感を活かす料理」、メークインは「煮崩れしにくさを活かす料理」に向いています。それぞれの特徴を意識して選ぶと、料理の仕上がりがぐんと良くなります。

つまり、同じじゃがいもでも、料理によって「どちらを使うか」で味わいや食感がまったく違うものになるということです。

男爵いもに合うおすすめの料理

男爵いもに合うおすすめの料理について解説します。

それでは、それぞれの料理を見ていきましょう。

①じゃがバタが一番人気

男爵いもをシンプルに味わうなら、やっぱり「じゃがバタ」です。皮ごと蒸すか塩ゆでにして、熱々の状態でバターをたっぷりのせれば、ホクホク感とバターのコクが最高の組み合わせになります。

この食べ方は素材の味をダイレクトに楽しめるため、男爵いもの香りや風味を存分に堪能できます。特に北海道の屋台や観光地では定番メニューとして親しまれています。

塩だけでシンプルに仕上げてもよし、しょうゆや明太子を添えてアレンジしても美味しいです。家庭でも気軽にできるのが魅力ですね。

一番人気の理由は、余計な調味料がいらないほど、男爵いもそのものに旨みと香りが詰まっているからです。

②コロッケでホクホク感を楽しむ

男爵いもといえば、コロッケにも大活躍します。粉質でホクホクとした食感が、コロッケの具にしたときに軽やかさを出してくれるんです。

つぶした男爵いもにひき肉や玉ねぎを混ぜて丸め、衣をつけて揚げると、外はサクサク、中はホクホクという食感のコントラストが生まれます。

メークインで作るとしっとり重くなりがちですが、男爵いもならふんわり軽い仕上がりになります。揚げ物なのに重さを感じにくいのも特徴です。

ホクホク感を楽しみたいなら、やっぱりコロッケにするとその魅力を存分に引き出せます。

③ポテトサラダで甘みを活かす

男爵いもはポテトサラダにも最適です。粉質でつぶれやすく、マヨネーズや具材と混ぜたときに全体がなめらかにまとまります。

さらに、低温保存で甘みが増した男爵いもを使うと、自然な甘さが加わって一層美味しくなります。にんじんやきゅうり、ハムなどと合わせると、食感と風味のバランスが絶妙です。

つぶし加減を変えることで、なめらかなタイプからホクホク感を残したタイプまでアレンジできるのも魅力です。好みに合わせて仕上げられる万能さがあります。

ポテトサラダは家庭の定番料理だからこそ、男爵いもを使うと「いつもより美味しい!」と感じられるんです。

④煮物やスープでも美味しく味わえる

男爵いもは煮物やスープでも美味しくいただけます。ただし煮崩れしやすいため、火加減や煮込み時間には少し工夫が必要です。

肉じゃがでは煮崩れしやすいものの、その柔らかさが味に深みを出してくれます。スープやポタージュにすると、粉質ならではのなめらかな口当たりと自然な甘みが広がります。

特に冬場のポタージュはおすすめで、低温保存で甘みが増した男爵いもを使うと、体がほっとする優しい味わいになります。

煮物やスープに使う場合は、下ゆでしてから加える、または大きめに切ると煮崩れしにくく仕上げられます。工夫次第で幅広い料理に応用できるんです。

こうした料理でも男爵いもの存在感はしっかり感じられますよ。

まとめ|男爵いもの特徴をわかりやすく整理

| 男爵いもの特徴(章内リンク) |

|---|

| ホクホク感と豊かな香り |

| やや粉質で料理に合う食感 |

| 低温保存で甘みが増す特性 |

| 全国で親しまれる国民的食材 |

男爵いもは、日本の食卓に深く根付いた国民的な食材です。最大の特徴はホクホクとした食感と香りで、コロッケやポテトサラダ、じゃがバタなど、幅広い料理に活躍します。

そのルーツは明治時代、川田龍吉男爵がイギリスから品種を持ち込み、北海道に広めたことにあります。

さらに「今金男爵」のような特別な環境と伝統技術で育てられた品種は、日本一と評されるほど高く評価されています。

また、低温保存で甘みが増す特徴もあり、季節ごとに違った味わいを楽しめるのも魅力です。シンプルに蒸してバターを添える「じゃがバタ」で食べれば、その美味しさを余すところなく堪能できます。

ホクホク派にも、甘みを楽しみたい人にもぴったりの男爵いも。普段の料理に取り入れるだけで、食卓をぐんと豊かにしてくれます。