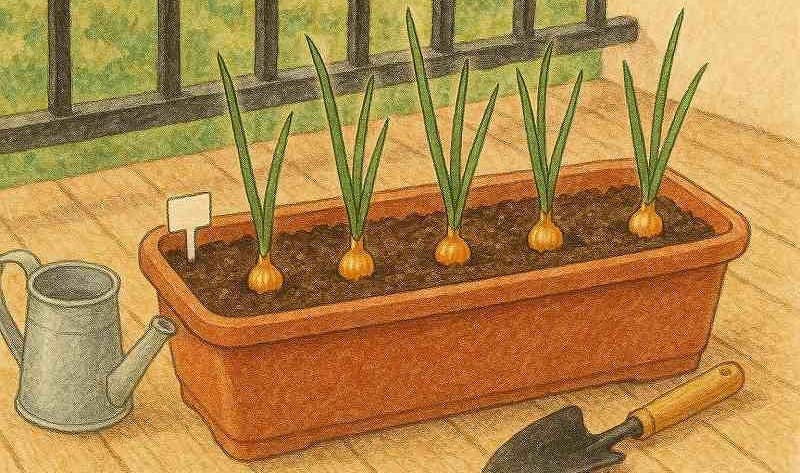

玉ねぎをプランターで育てるのは、初心者でも簡単にできる家庭菜園の定番です。畑がなくても、ベランダや庭先で手軽に挑戦できるのが魅力なんですよ。

玉ねぎ栽培のコツは、適切な苗や子球を選ぶことと、植え付けを浅めにすること。

そして、追肥や水やりの管理をしっかり守れば、プランターでも立派な玉ねぎを収穫できます。

この記事では、品種選びから準備する道具、植え付け方法、収穫までの流れを詳しく解説していきます。

家庭菜園が初めての方でもわかりやすくまとめていますので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

たまねぎプランター栽培の基本ポイント

たまねぎプランター栽培の基本ポイントについて解説します。

それでは順番に見ていきましょう。

①初心者でも簡単に育てられる理由

玉ねぎは、家庭菜園初心者にとって育てやすい野菜のひとつです。理由は大きく分けて二つあります。ひとつは病害虫の被害が少ないこと、もうひとつは手入れが比較的シンプルであることです。

プランターで育てる場合、深さ15~20cm以上の容器があれば問題なく育ちます。大根やじゃがいもなど根の深い野菜と違い、玉ねぎは球が地表近くで育つため、狭いスペースでも対応可能です。

また、栽培を種から始めるのはやや難易度が高いですが、苗や子球(ホームタマネギ)を購入して植え付ける方法なら、失敗するリスクも少なく安心です。

植え付け後は水やりと追肥のタイミングを守るだけでしっかり育ちます。

このように、最低限の管理を意識すれば、初心者でも十分に大きな玉ねぎを収穫できるのです。

②畑がなくても収穫できる魅力

プランター栽培の大きな魅力は、畑がなくても気軽に玉ねぎを育てられることです。マンションのベランダや庭先のちょっとしたスペースでも十分対応できます。

玉ねぎは太陽の光が大好きなので、日当たりの良い場所にプランターを置くだけでOKです。置き場所を工夫すれば、都市部やスペースが限られた環境でも無理なく育てられます。

また、プランター栽培は管理がしやすいのもポイントです。水やりの量をコントロールしやすく、雑草の心配もほとんどありません。

そのため小さなお子さんと一緒に家庭菜園を楽しみたい方にもおすすめです。

野菜を育てるハードルをぐっと下げてくれるのが、プランター栽培の魅力といえるでしょう。

③栽培期間と必要な手間の目安

玉ねぎの栽培期間は植え付けから収穫まで90〜160日と長めですが、手間は意外と少なく済みます。苗を購入して始めれば、定植後は追肥と水やりをするだけで順調に育っていきます。

栽培中に気をつけたいのは、春先の生育期に水切れを起こさないことと、窒素肥料を与えすぎないことです。これさえ意識すれば、大きくて美味しい玉ねぎを育てられます。

つまり、期間は長いけれど「待つ時間」が多く、毎日こまめに世話をする必要はないというのが特徴です。

仕事や家事で忙しい方でも無理なく続けられるのが、玉ねぎプランター栽培の大きな利点です。

④とう立ちを防ぐための基本知識

玉ねぎ栽培で最も注意が必要なのが「とう立ち」です。とう立ちとは、春になると花芽が伸びて「ねぎ坊主」ができてしまう現象のことを指します。

こうなると球が大きくならず、食味も落ちてしまいます。

とう立ちを防ぐには、植える苗のサイズがとても重要です。直径6〜7mm程度の細すぎず太すぎない苗を選びましょう。太すぎる苗(10mm以上)は花芽が分化しやすく、とう立ちの原因になります。

また、植え付け時期を守ることも欠かせません。地域に合った適期を選んで定植することで、とう立ちリスクを減らせます。

苗が大きすぎる場合は、葉を半分ほど切ってから植えると効果的なこともあります。

この基本を押さえておけば、プランターでもしっかりとした玉ねぎが収穫できます。

たまねぎプランター栽培に必要な準備

たまねぎプランター栽培に必要な準備について解説します。

順番に詳しくみていきましょう。

①適した品種と作型の選び方

玉ねぎには大きく分けて「極早生・早生品種」と「中晩生・晩生品種」の2タイプがあります。

極早生・早生品種は春先の3月〜5月に収穫でき、みずみずしく甘い味わいが魅力です。ただし保存性は低めで、収穫後はできるだけ早めに食べ切るのがおすすめです。

一方、中晩生や晩生品種は5月〜6月に収穫でき、辛みが強いですが加熱すると甘みが増します。貯蔵性が高いため、収穫後も長期間保存できるのがメリットです。

さらに地域によって適した作型が異なります。寒冷地なら春まき栽培、一般地や暖地では秋まき栽培が主流です。

初心者はホームタマネギ(子球)を使うと、育苗期間が不要で失敗しにくいでしょう。

②プランターや用土の正しい選定

プランター栽培で重要なのは容器の深さと土の質です。玉ねぎは根が浅い作物なので、深さ15cm以上あれば育てられますが、20cm以上あると球の肥大が良くなります。

サイズは横幅65cm前後の標準サイズがおすすめです。容量でいうと15リットル程度のものが目安で、ベランダでも扱いやすい大きさです。発泡スチロール箱を利用する人もいます。

用土は市販の野菜用培養土を使うのが手軽で確実です。特に元肥入りの培養土なら、植え付け時に肥料を追加する必要がありません。通気性や排水性が良いものを選びましょう。

古土を再利用する場合は、酸性に傾いていないかチェックしてください。pHが6.0〜7.0程度が理想で、酸性に傾いているときは苦土石灰を混ぜて中和します。

③肥料や鉢底石など資材の準備

玉ねぎは栽培期間が長く、肥料管理が収穫量に大きく関わります。プランターでは水やりで肥料が流れやすいため、追肥を前提に準備しておくことが大切です。

元肥は培養土に含まれている場合が多いですが、追肥用に臭いが少ない化成肥料を用意しておきましょう。窒素は控えめで、カリやリンが多いタイプが適しています。

また、プランターの底には鉢底石を敷くと水はけが改善され、根腐れを防げます。乾燥対策としては、不織布や寒冷紗で表面を覆うのも効果的です。

④ベランダでもできる設置環境

プランターで玉ねぎを育てるなら、日当たりと風通しの良い環境がベストです。1日6時間以上の直射日光が当たる場所を目安にしてください。

ベランダの場合、床の温度が上がりやすいので直置きせず、プランター用のスタンドやすのこを利用すると良いです。風通しが良くなるだけでなく、水はけも良くなります。

また、雨が当たりすぎると土が締まって根腐れの原因になるため、適度に雨を避けられる場所に置くこともポイントです。設置環境を整えてあげるだけで、玉ねぎの育ちがぐっと良くなります。

たまねぎプランター栽培の手順

たまねぎプランター栽培の手順について解説します。

それでは手順を順番に見ていきましょう。

①苗から育てる場合の方法

苗から育てる方法は、初心者に最もおすすめの栽培方法です。苗は直径6〜7mm、草丈20〜30cmほどのものを選ぶのが理想です。

太すぎる苗(直径10mm以上)は「とう立ち」の原因になるため避けましょう。

植え付けの適期は地域や品種によって異なりますが、多くは11月中旬〜12月上旬です。寒さが厳しくなる前に根付かせることが成功のカギです。

植え付けの手順は以下の通りです。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 準備 | ポット苗は水に浸けて土を落とす |

| 2. 配置 | 標準プランターなら2列、株間15cmで配置 |

| 3. 深さ | 白い部分の半分が埋まる浅植え、地表に少し見える状態 |

| 4. 水やり | 植え付け後は底から水が出るまでたっぷり |

その後は、植え付けから25日後に1回目の追肥、2月下旬〜3月上旬に2回目の追肥を行います。追肥の際には軽く土寄せもしておくと根張りがよくなります。

②子球(ホームタマネギ)からの方法

子球(ホームタマネギ)を使った方法は、さらに手軽で栽培期間も短いのが特徴です。植え付け時期は8月下旬〜9月上旬で、冬に収穫が可能です。

手順はシンプルで、株間を15cmほど取り、指で深さ1cm程度の穴を作って植え付けます。このとき浅植えを徹底することが大事です。

先端が土から少し見えるか、2/3ほど埋まる程度が理想です。

水やりは植え付け後にたっぷり行い、その後は土の表面が乾いたら与えます。

追肥は1回だけで、9月下旬〜10月上旬に速効性のある化成肥料を少量施すのがポイントです。

③種から始める育苗の流れ

種から栽培する方法はやや上級者向けですが、プランターでも可能です。発芽適温は20℃前後で、秋まきの場合は8月下旬〜10月初旬が目安です。

種まき手順は以下の通りです。

- プランターに培養土を入れ、2列のまき溝を作る

- 溝に沿って5mm間隔で種をすじまき(条播き)する

- 5mm程度覆土し、軽く手で押さえて鎮圧

- 水を与え、不織布で覆って乾燥を防ぐ

発芽後は2回の間引きが必要です。最初は株間2cm、その後草丈10cmほどで株間5cmに調整します。

追肥は種まきから1ヶ月後から開始し、2週間に1回のペースで2〜3回行うとしっかり育ちます。

④植え付けの深さと株間の目安

玉ねぎは「浅植え」が基本です。根元の白い部分が地上に少し見えるくらいに植えることで、球の肥大がスムーズになります。深植えすると球が大きくならず、失敗の原因になります。

株間はおおむね15cm、列間も15cm程度が目安です。標準サイズのプランターなら2列植えが最適です。子球を使う場合も同様の間隔で配置してください。

適切な間隔を守ることで、風通しや日当たりが良くなり、病害虫のリスクも減らせます。

たまねぎプランター栽培の管理とコツ

たまねぎプランター栽培の管理とコツについて解説します。

栽培中に押さえておきたい管理のコツを見ていきましょう。

①日当たりと水やりの基本

玉ねぎは日光を好む野菜です。1日6時間以上、直射日光が当たる環境が理想です。プランターは移動できるため、季節ごとに日の当たり方を確認して置き場所を調整しましょう。

水やりは「土の表面が乾いたらたっぷり」が基本です。プランターの底から水が流れ出るくらい与えることで、根全体に水分が行き渡ります。

中途半端な水やりは根張りを悪くするので避けてください。

特に注意したいのは、植え付け直後と春の球肥大期です。この時期に水切れを起こすと、球が十分に大きく育ちません。逆に与えすぎると根腐れの原因になるため、バランスが大切です。

②追肥の正しいタイミングと量

プランター栽培では肥料が流れやすいので、追肥が収穫を左右します。基本的には苗から栽培する場合、定植後25日頃に1回目、2月下旬〜3月上旬に2回目を行います。

使用するのは臭いの少ない化成肥料が扱いやすいです。根元から少し離れた位置にパラパラとまき、軽く土寄せをします。その後は必ず水を与えて肥料を溶かしましょう。

追肥は「やりすぎない」のも大切なポイントです。肥料不足だと葉が黄色くなりますが、多すぎると逆効果になるため、説明書きにある量を守ることが一番です。

③窒素過多を避ける肥料管理

肥料の中でも窒素は注意が必要です。窒素は葉を青々と育てる成分ですが、与えすぎると球が大きくならず腐りやすくなります。

さらに病気の原因にもなるので、窒素過多は玉ねぎ栽培の大敵です。

プランターで育てる場合、土の容量が限られているため、肥料バランスの崩れが起こりやすいです。肥料を選ぶときは「カリとリンが豊富で窒素は少なめ」のものを選ぶと安心です。

球が大きくなる春先は、窒素よりもカリとリンを中心に補給してあげることで、しっかりした玉ねぎに育ちます。

④とう立ちを防ぐ管理ポイント

とう立ちは玉ねぎプランター栽培で最も避けたいトラブルのひとつです。原因の多くは苗が大きすぎる、または植え付け時期が早すぎることです。

防止策として、まずは直径6〜7mm程度の適切なサイズの苗を選ぶこと。そして地域ごとの適期を守って植え付けることが大切です。

もし入手できる苗が太すぎる場合は、葉を1/2〜1/3ほど切り落としてから植えるととう立ちを抑えやすくなります。植え付けの深さも「浅植え」を徹底しましょう。

このポイントを守ることで、プランターでも元気で美味しい玉ねぎを収穫できます。

たまねぎプランター栽培の収穫と保存

たまねぎプランター栽培の収穫と保存について解説します。

収穫のタイミングや保存のコツを知っておくと、長く美味しく楽しめます。

①収穫のサインと適切な時期

玉ねぎの収穫の目安は、葉が倒れてきたときです。特に球の根元が空洞化して自然に葉が倒れる状態になったら収穫のサインです。

地上部が茶色く枯れ始めているかどうかも確認ポイントです。この状態になると球の肥大がほぼ終わっており、収穫しても品質が落ちません。

収穫時期は品種や地域によりますが、極早生なら3月〜5月、中晩生や晩生なら5月〜6月が一般的です。葉の状態を見て、無理に早採りしないことが大切です。

②収穫の手順と注意点

収穫は天気の良い日に行うのがおすすめです。湿った状態で収穫すると病気のリスクが高まります。

手順はシンプルで、根元をしっかり持って引き抜くだけです。ただし強く引っ張ると球が傷つくことがあるので注意しましょう。固い場合はスコップで周囲を軽く掘ってから抜くと安心です。

収穫後はそのまま畑やベランダの日なたに並べて数時間〜1日程度乾燥させます。水分を飛ばすことで保存性が高まります。

③保存性を高める乾燥方法

保存する玉ねぎは、収穫直後にしっかり乾燥させることが重要です。風通しが良く、直射日光が当たりすぎない場所で1〜2週間ほど干すと、外皮がカラカラになり長持ちします。

ベランダや軒下にネットで吊るす方法も便利です。通気性が良く、雨にも当たりにくいため保存性が上がります。吊るす場合は5〜6個をまとめる程度にすると重さで傷みにくいです。

十分に乾燥した玉ねぎは、風通しの良い室内や冷暗所に保管しましょう。湿気や高温を避けることで腐敗を防げます。

④新玉ねぎと貯蔵用の違い

新玉ねぎと貯蔵用玉ねぎには収穫や保存方法に違いがあります。

| 種類 | 特徴 | 保存方法 |

|---|---|---|

| 新玉ねぎ | みずみずしく甘みが強い。貯蔵性は低い。 | 冷蔵庫の野菜室で1週間程度 |

| 貯蔵用玉ねぎ | 辛みがあり、加熱すると甘くなる。保存性が高い。 | 乾燥後にネット吊りや冷暗所で数ヶ月保存可能 |

新玉ねぎはサラダや生食に向いており、貯蔵用は煮込み料理や炒め物など加熱調理に適しています。収穫後の使い分けを意識すると、家庭菜園をより楽しめます。

たまねぎプランター栽培のよくあるトラブル解決法

たまねぎプランター栽培のよくあるトラブル解決法について解説します。

栽培中に起こりやすいトラブルを知っておけば、失敗を未然に防げます。

①球が小さいときの原因と対策

玉ねぎの球が思ったより大きく育たない原因には、日当たり不足や栄養不足が考えられます。

プランターは置き場所を工夫できるので、できるだけ日光が長時間当たる場所に移動しましょう。

また、春先の肥大期に十分な栄養が与えられていないと球が大きくなりません。定植後25日頃と2月下旬〜3月上旬の追肥を欠かさないことが重要です。

土が硬すぎて根が広がらないケースもあります。通気性の良い培養土を使い、鉢底石で水はけを確保すると改善できます。

②葉が黄色くなるときの対処

葉が黄色くなるのは肥料切れや水不足が主な原因です。特にプランター栽培は水や肥料が流れやすいため、こまめな管理が必要です。

まず、葉の色が薄くなってきたら追肥を検討しましょう。窒素成分を含む肥料を少量与えると回復する場合があります。

ただしやりすぎると病気や腐敗の原因になるため、控えめに施すのがコツです。

水切れが原因の場合は、土の表面を確認して乾いていたらたっぷり与えます。根腐れを避けるために、水は与えるときはしっかり、与えないときはしっかり乾かすメリハリが大切です。

③根腐れを防ぐポイント

プランター栽培で最も注意したいのが根腐れです。原因は水の与えすぎや排水不良です。鉢底石を敷き、通気性・排水性の良い培養土を使うことが予防につながります。

また、雨が直接プランターに当たり続けると土が締まって水はけが悪くなるので、雨除けを設置するのも効果的です。特に梅雨時期は過湿になりやすいので要注意です。

一度根腐れが起こると回復は難しいため、予防を徹底するのが一番です。

④病害虫が出にくい理由と注意点

玉ねぎは比較的病害虫に強い野菜です。ネギアブラムシやベト病などはまれに発生しますが、他の野菜に比べると被害は少なめです。

ただし、風通しや日当たりが悪いと病気が発生しやすくなります。プランターの配置を工夫して風通しを良くすることが予防になります。

また、肥料のやりすぎも病害虫を招く原因になるので、適量を守ることが大切です。特に窒素過多には注意してください。

病害虫が出にくいとはいえ油断は禁物です。日頃から葉や球の状態をよく観察し、異常があれば早めに対処するようにしましょう。

まとめ|たまねぎプランター栽培は初心者でも成功できる

たまねぎは畑がなくてもプランターで十分に育てられる野菜です。苗や子球から始めれば初心者でも失敗しにくく、収穫までの流れもシンプルです。

栽培のコツは、直径6〜7mm程度の適切な苗を選ぶこと、浅植えを徹底すること、そして追肥や水やりを適切なタイミングで行うことです。

特に春の球肥大期に水切れや肥料切れを起こさないように注意すれば、大きくて美味しい玉ねぎが収穫できます。

さらに、収穫後は乾燥させて保存性を高めれば、長く楽しめます。新玉ねぎはフレッシュに、貯蔵用は長期保存して料理に活用できるのも魅力です。

プランター栽培は場所を選ばず挑戦できるので、ぜひ家庭菜園の一歩として取り入れてみてくださいね。