さつまいも土作りと腐葉土の役割について、結論からお伝えします。

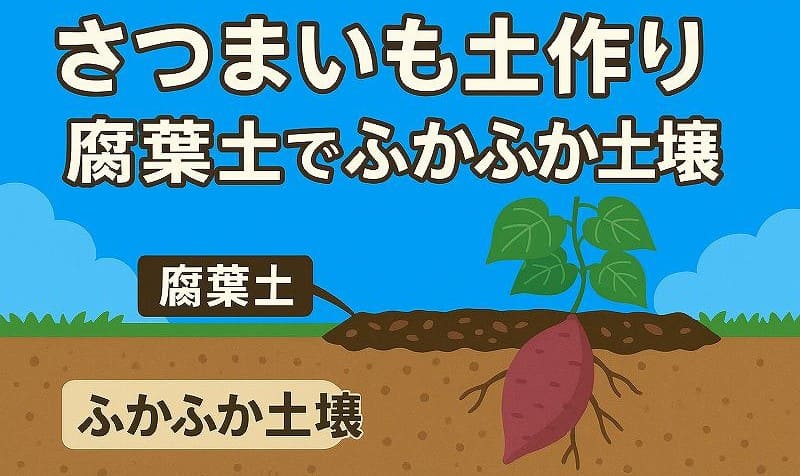

「ふかふかで通気性・排水性に優れた土壌を、腐葉土などの有機資材で作ること」が、甘くておいしいさつまいもを育てる最大のコツです。

土壌のpH調整や米ぬか・砂・バーク堆肥など資材の使い方まで、土作りの全工程をわかりやすくまとめました。

このガイドを読めば、初心者でも失敗しない土作りと腐葉土の活かし方がバッチリわかりますよ。

さつまいも栽培で「豊作」と「甘さ」を叶えたい方は、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

さつまいも土作りの基本と腐葉土の役割を徹底解説

さつまいも土作りの基本と腐葉土の役割を徹底解説します。

さつまいもの栽培は、まず「土作り」から始まります。

これから各ポイントを詳しく解説します。

①さつまいもに適した土壌とは

さつまいもを美味しく育てるためには、まず「適した土壌」を知ることが大切です。

理想的なのは「水はけが良い」「弱酸性(pH5.5〜6.5)」の土壌。

畑やプランターの場合でも、深さ30〜40cmほどしっかり耕して、根がしっかり張れる環境をつくりましょう。

もし土が浅いと、イモが地表に出てしまい、形も悪くなります。

石や固い土のかたまりが多いと、さつまいもの生長が妨げられるので、必ずふるいにかけて細かくしておくのがおすすめです。

家庭菜園でも、粘土質や砂質のままではなく、物理的な改良を行うことが美味しいさつまいも作りの第一歩です。

②pH調整と石灰の正しい使い方

さつまいもは「弱酸性」の環境を好みます。

土壌が酸性に傾きすぎている場合は、石灰(苦土石灰・消石灰)を使って調整しましょう。

目安は1平方メートルあたり100〜200g程度。

石灰を施したら、必ず1〜2週間ほど間隔を空けてから、肥料や他の資材を入れるようにしてください。

pH調整が不十分だと、イモがうまく育たなかったり、病気が出やすくなったりします。

土壌酸度計があると、より正確に調整できます。

③腐葉土が持つふかふか効果とは

腐葉土は、落ち葉や枯れ草などが分解されてできた有機資材です。

この腐葉土を土に混ぜることで、団粒構造ができて、土がふかふかになります。

水はけと保水性のバランスが良くなり、さつまいもの根が伸びやすい環境が整います。

目安は1平方メートルあたり2〜3kgを、深さ20〜30cmまでよく混ぜ込むこと。

また、腐葉土は微生物のエサにもなり、土壌の中の微生物が活発に活動して、肥沃な土を作り出してくれます。

しっかりと完熟した腐葉土を選んで使うようにしてください。

④連作障害と輪作のポイント

さつまいもは「連作障害」が起きやすい作物です。

同じ場所に続けて植えると、土壌病害や害虫が発生しやすくなります。

2〜3年ごとに他の野菜(例えば豆類や葉物野菜)と輪作するのがおすすめ。

これにより、土壌環境がリフレッシュされて、さつまいもも元気に育つようになります。

小さな家庭菜園でも、場所を少しずつずらして植えることで、連作障害をある程度防ぐことができます。

さつまいも土作りで使う資材と配合方法

さつまいも土作りで使う資材と配合方法について解説します。

資材ごとの特徴と配合方法を押さえておけば、失敗しにくいさつまいも土作りができます。

①腐葉土・バーク堆肥・砂の違いと効果

腐葉土は、落ち葉や枯れ草などが分解されてできる有機資材で、土をふかふかにして保水性・通気性を高めます。

バーク堆肥は、樹皮(バーク)を発酵・熟成させたもので、腐葉土と同じく有機質資材ですが、土壌に隙間をつくる力が強く、通気性を一気に改善したい場合に役立ちます。

砂は「川砂」や「山砂」の中粒〜粗粒を使うことで水はけ・通気性がさらに向上します。

腐葉土・バーク堆肥は、1平方メートルあたり2〜3kg、砂は5〜10kgが目安。

いずれも土の深さ20〜30cmまでしっかり混ぜ込み、未熟なものや細かすぎる砂は避けましょう。

資材ごとに保水性、排水性、通気性のバランスを見て組み合わせると良い土壌になります。

②米ぬか・草木灰の栄養バランス調整

米ぬかは有機質肥料の代表格で、窒素・リン酸・カリウムがバランスよく含まれています。

草木灰はカリウムやリン酸が豊富で、根の発達やイモの甘味アップが期待できます。

米ぬかは1平方メートルあたり200〜300g、草木灰は100〜200gが目安。

いずれも植え付けの2週間〜1ヶ月前に投入し、土としっかり混ぜておくのがポイント。

過剰に入れると分解時にガスが出たり、pHが上がりすぎるリスクもあるので、量を守ることが大切です。

③籾殻の活用と混ぜ方

籾殻は通気性と排水性をアップさせる資材で、特に粘土質の重たい土には効果的です。

目安は1平方メートルあたり2〜3リットル程度を、他の資材と一緒に20〜30cmの深さまで耕して混ぜます。

籾殻だけだと栄養がほとんど無いので、米ぬかや堆肥と一緒に使うとバランスが取れます。

パサパサしがちな砂質土の場合は、逆に保水性が落ちすぎないよう入れすぎに注意してください。

土の質に合わせて量を加減しながら混ぜましょう。

④資材配合の目安と注意点

腐葉土・バーク堆肥・砂・米ぬか・草木灰・籾殻、それぞれの目安量を下表にまとめます。

| 資材名 | 目安量(1㎡あたり) | 主な効果 |

|---|---|---|

| 腐葉土 | 2~3kg | 通気性・保水性アップ、微生物活性化 |

| バーク堆肥 | 2~3kg | 通気性アップ、土壌改良 |

| 砂(川砂など) | 5~10kg | 排水性アップ、土を軽くする |

| 米ぬか | 200~300g | 栄養バランス、微生物活性化 |

| 草木灰 | 100~200g | 根の発達・甘味アップ、pH調整 |

| 籾殻 | 2~3L | 通気性アップ、排水性向上 |

どの資材も多すぎるとバランスが崩れやすいので、適量を守って混ぜることが大切です。

また、未熟な堆肥や腐葉土は根の障害や窒素飢餓を招くので、完熟したものを使いましょう。

自分の畑の土質や気候に合わせて、調整しながら資材を配合するとより良い結果が得られます。

腐葉土を活かしたさつまいも土作り5ステップ

腐葉土を活かしたさつまいも土作り5ステップについて詳しく解説します。

ステップごとに分かりやすく、順番に見ていきましょう。

①耕す深さと土壌の作り方

さつまいもを育てる土壌は、しっかりと深く耕すことが大切です。

理想の深さは30〜40cmほど。ここまでしっかり掘り返すことで、イモが地表に飛び出さず、形よく育ちやすくなります。

土が固いままだと、さつまいもの根が伸びづらくなり、生育不良や収穫量の減少につながります。

鍬やスコップを使って、深く、土の塊がなくなるまで念入りに耕しましょう。

耕す時に石やゴミも取り除き、畑全体が柔らかくなるように心がけてください。

②腐葉土・砂・米ぬかの投入タイミング

土壌を耕したら、次は資材を適切なタイミングで投入します。

腐葉土や砂、米ぬかは、植え付けの2週間〜1ヶ月前までに入れておくのがベストです。

それぞれの目安量は「腐葉土2〜3kg/㎡」「砂5〜10kg/㎡」「米ぬか200〜300g/㎡」です。

一度に全部を入れるのではなく、土壌の状態をみて分けて投入するのもおすすめです。

石灰を使ってpHを調整した場合は、1〜2週間あけてから資材を入れてください。

③土壌混和・寝かせ方のコツ

資材を加えたら、しっかりと全体を混ぜ込みます。

ポイントは「まんべんなく均一に」なるようにすること。

混和が甘いと、イモの形が悪くなったり、成長にムラが出る原因になります。

混ぜたあとは、土を1〜2週間「寝かせる」ことで、微生物が資材を分解し始めて、土がさらになじみます。

寝かせる期間をとることで、分解中のガスや有害物質も減り、根傷みの心配も少なくなります。

④畝作り・マルチの有効活用

土作りが終わったら、畝(うね)を作っていきます。

畝の高さは20〜30cm、幅は60〜80cmが標準。

こうすることで水はけが良くなり、さつまいもの根が深くしっかり張れます。

また、黒マルチを使えば地温を上げて、雑草の発生も防げるので、初心者にもおすすめです。

マルチは植え付け前にしっかり張っておくと、後の作業がぐっと楽になります。

⑤元気な苗の選び方と植え付けポイント

植え付けに使う苗は、茎が太く、葉がしっかりした健康なものを選びます。

苗の長さは25〜30cmが目安。斜め植えが基本で、茎の半分くらいが土に入るように植え付けてください。

植え付け後はたっぷりと水をあげ、1週間は乾燥しないよう注意が必要です。

植え付け時期は春の気温が15℃を超える4月下旬〜6月上旬が最適。

強い風や直射日光から苗を守るため、ワラや寒冷紗をかけて保護してあげると安心です。

失敗しない!さつまいも土作りでよくある疑問と対策

失敗しない!さつまいも土作りでよくある疑問と対策を紹介します。

さつまいも土作りで悩みやすいポイントとその解決策をまとめました。

①腐葉土を入れすぎるとどうなる?

腐葉土は土をふかふかにする有機資材ですが、入れすぎるとデメリットも生じます。

まず、腐葉土の過剰な投入は保水性が高くなりすぎ、土が乾きにくくなって根腐れのリスクが上がります。

また、未熟な腐葉土の場合は窒素飢餓やガス発生、病害虫の発生原因となることも。

特に粘土質土壌で多量に使うと、土の排水性が悪くなり根が傷みやすくなるので注意しましょう。

適量(2〜3kg/㎡)を守って使うことで、ふかふかで健康的な土壌が作れます。

②窒素過多・根腐れを防ぐコツ

さつまいもは窒素分を与えすぎると「つるボケ」になり、イモが太らなくなります。

また、肥料の成分が濃すぎると根腐れの原因にもなりかねません。

有機肥料は米ぬかや草木灰、バーク堆肥を中心に、化学肥料を使う場合はさつまいも専用のものを選ぶのがコツ。

全体の栄養バランスは「リン酸・カリウム中心」にして、窒素は控えめにしましょう。

肥料の入れすぎが不安な時は、少なめから始めて様子を見ながら追加すると失敗が少ないです。

③粘土質・砂質土の改善ポイント

粘土質の重い土は水はけが悪く、さつまいもの根が傷みやすいので、砂や腐葉土・籾殻を混ぜて排水性をアップしましょう。

砂質土で水はけが良すぎる場合は、腐葉土やバーク堆肥、完熟堆肥を加えて保水性を強化するのがおすすめです。

理想の配合を目指しつつ、土壌診断キットなどを使えば、土の状態をより細かくチェックできます。

どちらの土質も、資材は適量ずつ少しずつ加えて調整していくのがポイントです。

過度な改善は逆効果になることもあるため、注意しながら行いましょう。

④土作り後の水やりと初期保護

土作りが終わった後、植え付け直後はたっぷりと水をあげて根付かせます。

その後1週間ほどは乾燥しやすいので、土が乾いたらこまめに水やりをしましょう。

強風や直射日光が厳しい日は、寒冷紗やワラで苗を保護すると根付きが良くなります。

特に春先は天気の変化が激しいため、しっかり守ってあげることが大切です。

苗が活着するまでは気を抜かず、こまめに観察を続けてください。

さつまいも土作りで豊作を目指す!プロのアドバイス

さつまいも土作りで豊作を目指すためのプロのアドバイスを紹介します。

一手間加えることで、さつまいもの出来栄えが大きく変わります。

①家庭菜園でもできる簡単テク

家庭菜園でも、さつまいも栽培のコツを押さえれば立派なイモが育ちます。

土づくりは小さなスペースでも「ふかふかで水はけの良い土」に仕上げることが重要です。

プランター栽培の場合も深さ30cm以上、幅の広い容器を使うと失敗が少なくなります。

黒マルチやワラを敷くことで、地温アップと雑草対策ができるのでおすすめです。

また、コンパニオンプランツ(例:エダマメやナス)を近くに植えると病害虫予防や土壌改良にもなります。

②連作を避けるタイミング

さつまいもは連作障害が出やすいため、同じ場所で2〜3年続けて作らないようにしましょう。

前の年にナス科やウリ科の作物を育てた場所も避けると安心です。

狭い畑の場合は、同じ区画でも少し場所をずらすだけでも効果があります。

可能であれば輪作を意識して、サイクルを組むのが理想です。

どうしても連作する場合は、土壌消毒やバーク堆肥・米ぬかの投入量を増やすなど対策をしっかり取りましょう。

③植え付け時期と気温のチェック

さつまいもの植え付けは、気温15℃以上が安定してからがベストタイミングです。

一般的には4月下旬〜6月上旬が目安ですが、地域によって若干のずれがあります。

気温が上がる前に植えると根付かずに枯れることもあるため、天気予報や地温をチェックしましょう。

マルチシートを利用すれば、地温の上昇を早めて発芽を促進できます。

遅霜が降りる心配がないかも、必ず確認してから作業してください。

④収穫までの管理・見守り方

植え付け後は、苗がしっかり根付くまで水やりと保護が大切です。

その後は乾燥気味に育て、葉やつるが伸びすぎないよう観察します。

生育が良すぎて葉が茂る場合は、追肥は控えめにしましょう。

7月ごろから土寄せをしてイモの肥大化をサポート。

収穫時期(10〜11月)は、葉が黄色くなり始めた頃が目安です。

収穫後は日陰でしばらく乾かすことで、甘味がぐんと増します。

まとめ|さつまいも土作りと腐葉土の徹底活用で甘く豊作に!

さつまいも土作りは、「腐葉土をはじめとした有機資材」を適切に使うことで、ふかふかで排水性・通気性に優れた理想の土壌が完成します。

pH調整や米ぬか・石灰・バーク堆肥・籾殻などの役割と目安を守ることで、さつまいもが健康に育ち、甘さと収穫量を両立できます。

土の深さや畝作り、苗選びから初期の水やり、輪作の工夫まで、丁寧に行うことが成功への近道です。

資材の使いすぎ・偏りにも注意して、土壌バランスを保ちながら作業してください。